美術作品のメディウムについて(2)インターメディアの課題

前号に続いて美術作品におけるメディウムとその保存についてだが、修復を専門としない学芸員としてこのテーマに関心を向けるようになった経緯をもう少し述べてみたい。このテーマが修復家のみならず美術関係者が否応なく関心を注がなければならない理由が、美術作品が個人コレクターを通してそのパブリックへのプレゼンス(寄贈や寄託の形式で美術館に収蔵される)が果たされようとしていることに伴っていることはすでに述べた。つまり、美術作品に、美学・美術史的価値に加えて商品としての価値(市場価値)がそれ以上に問われようとしており、有り体に言えば、誰もすぐに壊れるような作品は買いたがらないという事情が俄かに浮上したという訳だ。作品を構成している様々な素材(ミクストメディアを想定している)の劣化についての知識を学芸員にも問われ始めたという事情が発生しつつある。

一方、作品の言わば「耐久性」の確保は、必ずしも作家側にとっては最優先課題ではない。とりわけファウンド・オブジェクトを素材として採用するような作品は、素材そのものの劣化は織り込み済みとも言えるし、素材を選択する理由にこそ作品成立の存在理由があるからだ。そして、今日、ここには明らかにディレンマが伴うことになる。現存作家ならまだしも物故作家であれば、作品の修復の方法まで遺言することは稀で、深刻な劣化が進んで部位を同じような素材と交換しても良いのかどうか、は、事実上、誰にも判断出来ない。すでに報告したが、本年3月18日に東京芸術大学で開催された「近現代美術の保存と修復:世界の潮流と日本の課題」において、ゲティ保存研究所の科学部門のヘッドであるトム・ラーナー氏から報告された事例においてもその点が深刻な問題として例示されている。例えば、ダン・フレヴィンの蛍光管を使った作品なども、すでにLEDに生産ラインがシフトするなか、フレヴィン作品を収蔵する美術館は市場に在庫されている蛍光管を買い集める必要があるばかりか、時間の問題である在庫切れに際してどう対応する(蛍光管をLEDに交換すること)かの明確な答えは出ていない。

Dan Flavin. Untitled (To Barnett Newman for “Who’s Afraid of Virginia Woolf”). 1993‑1994. The Baltimore Museum of Art: The Caplan Family Contemporary Art Fund, and Collectors Circle Fund, BMA 1993.210. © Stephen Flavin / Artists Rights Society (ARS), New York

美術館の収蔵庫で蛍光管の在庫を管理するも、在庫を使い切ると枯渇する。

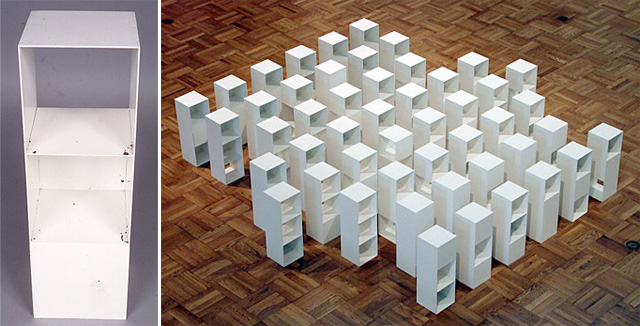

あるいは、ソル・ルイットの作品において、剥落した塗料はその部分だけを補彩するのか、出来上がった時のように全面に均質に塗られた状態のように再現すべきか、といった問題が発生する。

Sol LeWitt, 49 Three-Part Variations on Three Different Kinds of Cubes, 1967–71. Enamel on steel, 49 units, each 23 5/8 x 7 7/8 x 7 7/8 in. (60 x 20 x 20 cm). Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Oberlin, Ohio; Fund for Contemporary Art, 1972. LEFT: Detail of one of the units. RIGHT: Post-treatment installation view. The discoloration and cracking affecting 33 of the units was deemed sufficiently antithetical to the artist’s intent of a perfectly white, unblemished surface that removal and reapplication of the enamel was considered a justifiable treatment. © 2009 The Le Witt Estate / Artists Rights Society (ARS), New York

ソル・ルイットの場合は、The Le Witt Estateが機能することで問題解決につながるが、わが国にはそうしたシステムが確立されていない。修復作業は進めなければならない中、こうした作家亡き後の課題は、美学的課題というよりも言わば倫理的課題と言った方が妥当かもしれないのだが、既述した欧米では確立されたシステムであるエステート(遺族)に作者の意図がすべて受け継がれておく必要が迫られている。

ここ数年美術市場では日本の「モノ派」の作品の売買が盛んになっている。そもそも一時的な展示を想定し、当時使用された作品そのものが廃棄されているような場合でも、同様の素材を使用し再制作されることで「商品」となっているのだが、ここでは、再制作のプロセスが写真、映像で克明に記録され、同時にインストラクションの詳細なテキストが添えられることで、再制作のための保証が確保されている。が、しかしながら果たしてその方法が、サイト・スペシフィックも含めモノ派の持つ理念と整合性が保てるかどうかの検証が待たれるだろう。

メディウム・スペシフィック、あるいは「モダニズムの『ピューリタント的コード』」

近代以前の美術作品や広く文化財もまた修復の対象であるのだが、19世紀以前には化学繊維は存在していなかったということもあって、多くの場合その素材は自然素材に限られる。従って、その修復作業は、近代以降の美術作品とは大いに異なることになる。一方、19世紀以降の近現代美術作品の場合、採用された素材はそもそも美術作品のために生み出された訳ではない場合が多いので、その対応には困難を伴うことになる。なぜなら、そうした素材は、消費し、廃棄することを前提にしているからである。また、作品を構成する素材の数が少なければ劣化についての対応も困難を伴わないが、多種多様な素材が使われている作品の場合、劣化は素材ごと時間差が生じることになり、しかも構成が複雑であればあるほど手の施しようがなくなってしまう。

ところで、モダニズムは、その表現の内容と形式が一致することで、表現分野を自律させてきた歴史がある。ウォルター・ペイターが称揚する「すべての芸術は音楽の状態に憧れる」所以は、まさにその一致を音楽に見出したから他ならない。絵画における形式と素材、その内容、彫刻におけるそれら、ファイン・アート全般に渡ってそうした言説が、19世紀から20世紀にかけてのモダニズム批評の中で引き継がれてきたのは教科書にある通りである。そして、ここで掲げた小見出しである「モダニズムの『ピューリタント的コード』」についてだが、この引用は、岡田温司の「『メディウム』の行方」(表象05, 2011,p.6)からとったものだが、モダニズム美術についての他の論考でもこの『ピューリタント的コード』という言葉に出くわすことがある。ピューリタントとは、言うまでもなくヨーロッパにおける宗教改革によって生まれた新たなキリスト教の流れ、プロテスタント、中でも英国国教会の改革を推し進めたカルヴァン派を指している。同じプロテスタントでも、ルター派とカルヴァン派では、ある意味で根本的な違いを示しており、その違いの中にこそモダニズム、近代の誕生を解く鍵が隠されていることは、マックス・ウエーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」に示されている通りだ。ルター派ではなくカルヴァン派が、近代の合理主義を生み出す原動力になった理由は、教会を中心に据え、司祭を媒介とするカトリックとは違い、あくまでも個人個人が直接聖書に向き合いながら、日常生活においての厳格な信仰の実践を行う「世俗内的禁欲」の中で、自己を律し、勤勉な労働を行い、そのために合理的判断を優先したことが指摘されている。ルター派が、同じ「世俗内的禁欲」を実践しながらも、代々継いできた同じ職業(天職)を全うすることに重きを置いたのとは対照的であり、言わば現状追認の中からは、日々の厳格な行動の実践(「世俗内的禁欲」)であっても、合理性を追求するための工夫や改革や今でいう革新(イノベーション)の精神を生むことはなかったのである。

無論ここでは資本主義の成立の背景を探ろうとしているのではない。そうではなくプロテスタントの精神の中から生み出される個人の自律が、美術におけるモダニズム、つまり美術の各分野(絵画、彫刻)の自律を促す大きな背景となり、こうして自律を目指す中で、その分野に相応しいものとしてメディウムを限定し、純度を高めることに繋がって行くことを確認しておきたいまでだ。

こうした、メディウムをその分野を規定するものとするモダニズムの考え方にあって、自律への志向は、まさにそのメディウムでしか実現出来ない“オリジナリティへ”の希求を要請することになった。かのカントですら時流に逆らえず、「趣味の美学」から、こうした独創性や既存の価値観の打破を実現する「天才の美学」へと傾斜せざるを得なかったこと等もそうした流れを裏付けている。

19世紀に登場した写真が、少なくとも「美術(ファイン・アート)」と比して旗色が悪かったのは、オリジナリティ(この世に一つしかない)の対極にある複製技術であったからに他ならない。しかも、写真が19世紀の絵画主義的時代を脱却して、つまり、ジャンルとしての自律性を獲得してようやくモダニズムの仲間入りを果たしたとする言説も、よくよく考えれば「モダニズム」という病のなせる業のように思える。果たして、モダニズム以前の写真が、それほど観るに堪えない代物なのだろうか。それは、何よりもモダニズムの言説の「やり過ぎ」感が否めないように思えるのだが。

ところで、広くモダニズム=近代社会を支える産業革命や市民社会の成立は、一方で、日常生活における「モノ=商品」の氾濫を生み、インターメディアの基盤を形成することになるのは、いかにも皮肉な話だろう。オリジナリティの希少性、使用価値と交換価値へと特化した評価とは別に、デュシャンの便器なども、複製物=偽物(オリジナルが本物であるとすれば)として日常に溢れ出し、出回り、そして今に至っているのだ。

著者プロフィール

天野太郎[あまの たろう]

横浜市民ギャラリーあざみ野

主席学芸員