接収の記憶を内包する、横浜固有の呼び名

――「防火帯建築」という言葉について教えてください。

まず、昭和27年に制定・施行された耐火建築促進法に、「防火建築帯」という言葉が出てきます。商店街や繁華街の不燃化・近代化を進めるために、地上3階建てもしくは11メートル以上、4階建て以下という基準に沿った建築物に対して補助を出すという法律で、地方都市では主に目抜き通り、東京や大阪、名古屋、横浜のような大都市では、比較的広範囲に、防火建築帯が指定されました。

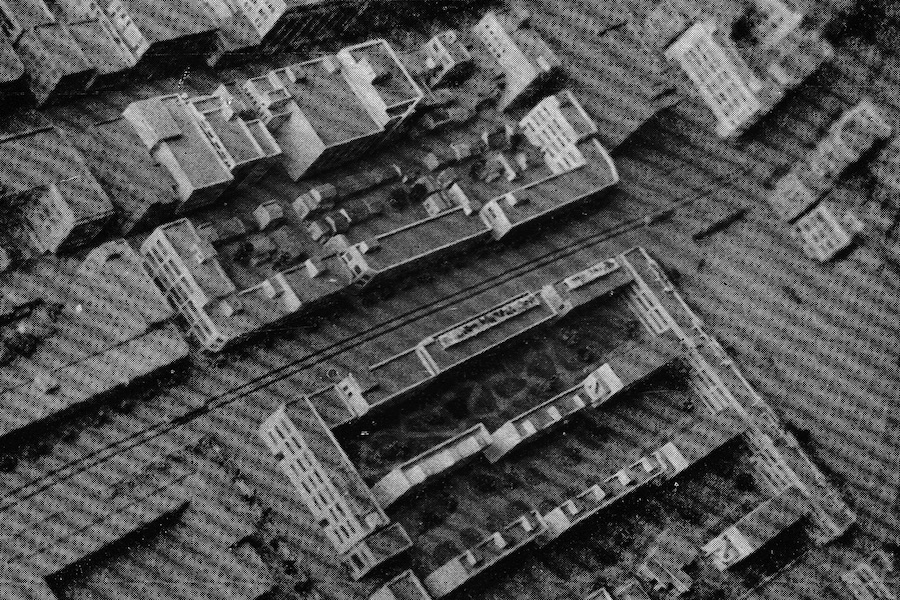

中でも横浜ほど高密度に指定された地域はほかに例がなく、米軍の接収解除の時期と重なったために、防火建築帯の造成事業そのものが復興事業という位置付けだったんですね。実際に解除が始まるのは関外では夏頃から、関内では11月頃からとなりましたが、すでに年の始めから、新聞の紙面には接収解除に対する期待を書いた記事がたくさん載りました。たとえば伊勢佐木商店街では、延べ8,400坪の不燃ビルを建てようというものや、1,300坪の「大問屋街構想」、相生町周辺では、「アミューズメントストリート構想」という4,500坪の敷地共同化のアイデアがあったようです。

木密地域の不燃化のために壁を作るという思想の東京都(左、「防火建築帯と共同建築の勧め」, 東京都建築局指導部, 1954, 東京都公文書館所蔵)に対し、横浜市(右、「羽衣橋通及伊勢佐木町の完成を予想せし防火建築地帯」,『横浜都市計画概要』, 横浜市建設局計画課, 1953, 横浜市中央図書館所蔵)は中庭を囲んで生活街区を作るというビジョンを立てた

ただ、実際はこうした大掛かりな構想はほとんど実現せず、大小さまざまな建築が路線型の指定を補助線としながら群状に建ち並ぶという結果になりました。というのも、当初は全面解除が期待されていたのですが、昭和25年に起きた朝鮮戦争なども影響して接収が長期化し、解除自体も結局10年ぐらいかけて段階的に進むことになるんですね。一つひとつの敷地ごと、建物ごと、場合によっては、建物のある階は接収中だけど残りの階は解除、といったこともあったようです。となると、個別に解除されるごとに地主がやる気になって戻って建てるしかなく、建築局としても、できるだけまとまった敷地でなんとか共同化をお願いするほかなかったのだと思います。

結果的に、ほかの都市では「防火建築帯」という指定範囲=建築そのものを表す言葉でつじつまが合いましたが、横浜では指定範囲を指す言葉とは別に、個々の建築を説明する「防火帯建築」という言葉が生まれたようです。すでに昭和27年8月の神奈川新聞紙上でみられ、「防火帯建築」は「防火帯内建築」の意味として、以降何度か新聞紙上で使われています。もとをたどると接収という特殊事情に起因していますので、接収の記憶を内包している横浜固有の呼び名と考えることができるのではないでしょうか。

――実際には何棟ぐらい建てられたのでしょうか。

不燃化促進のために昭和27年に作られた横浜市建築助成公社という融資機関の記録によると、耐火建築促進法下の9年間と経過措置として横浜市と神奈川県が独自助成を行った1年の計10年間で265棟に融資が行われました。促進法は面的整備をめざした防災建築街区造成法に引き継がれますが、横浜では路線型の造成を続け、記録が残っているさらに10年間までで計527棟が融資を受けていることがわかっています。助成や融資を受けていないものも含めると、さらにあるので、正確な数字は分かりません。

現在でも残っているのは、最初の265棟のうちでは半分弱、昨年調査した時点で107棟でした。年代による差よりは立地による影響が大きいようで、比較的新しいものであっても立地によっては更新が進んでいるものも見られます。

当時の世帯数・人口数の回復状況を調べてみたところ、昭和30年〜35年の変化が一番顕著ですが、中区全体の世帯数の増加のうち約50%を、接収解除地における世帯数回復分が占めていました。戦前の世帯数比が約17%ですので、この時期に集中的に解除地で復興が進んだこと、防火帯建築が住まいとして人口回復の受け皿としての役割もしっかり果たしていたことがわかります。

戦前と現代をつなぐ建築

――防火帯建築の魅力は何でしょうか。

ひとことで言えば、横浜の戦前と現代をつないでくれる建築だということです。昔の記憶を継承していること、そしてどこかで過渡期・移行期の要素を持っていること、その二つが魅力・特徴だと思っています。

たとえば、防火帯建築のなかで、神奈川県住宅公社の住宅を3~4階にのせた併存型の第一号は、原良三郎さんという人が建てた原(弁三)ビルですが、当時の県公社の畔柳安雄さんの回顧録(※1)を見ると、原さんにとってこの事業は相当リスクが大きかったと書いてあります。写真を見ると分かりますが、1階は蕎麦屋1軒しか入っていません。下の店舗が埋まらなければ受けた融資が返せないですから、相当苦労されたと思います。なぜこんなリスクが大きいことを原さんが引き受けたのか、あるいはなぜ県公社が原さんに白羽の矢を立てたのか、について資料を辿ると、原良三郎は原三溪さんの息子だったということに気が付きました。三溪さんは自邸に古建築を移築し市民に開放する(現在の三溪園)など、公共的な精神を備えた商人であり文化人でした。関東大震災の時にも、私財を投じて横浜の復興、横浜の貿易商人の復興を支えた人としても知られています。

建設当時の弁三ビル(「街づくり40年のあゆみ」, 財団法人横浜市建築助成公社, 1992)

その息子である良三郎さんが、戦後横浜がなかなか復興の途に就かない中、まず自分が一号になろうとしたのは、損得勘定だけではなく、こういう親と子のつながりがあったのではないかと思います。建築が残っているということは、こういった文脈も一緒に残してくれているということだと思うんですね。

そのほかにも、いくつかの店舗営業者の方や建物オーナーの方のお話を聞いてみると、大正時代の創業以来の店舗ファサードを継承している例や、先代、つまり建築当時のオーナーの苦労話を子どもながらに聞いて覚えている話など、1人1人の建築主やその家族にも、同じように戦前からのつながりが読み取れます。

県公社の畔柳さん自身も、戦中は住宅営団で働いていた経験があり、その職能と経験を戦後の横浜で発揮した形となりました。区分所有法がない時代の立体的な土地利用は、当時としては超法規的で、極めてイノベイティブな方法だったんです。過去におこなった調査では、このような立体的な土地利用が多様な使いこなし・住みこなしにつながっていたことがわかっています。

また、戦前の思想と戦後の思想、つまり、景観・街並み、法律、建築手法などさまざまな異なる思想が共存しているのは、戦後のこの時期の建築ならではだと思います。たとえば、もうなくなってしまいましたが、馬車道にあった商栄ビルでは、標準化された上階の住宅に合わせて均等に柱割りが決められたため、店舗の真ん中に柱がおりてきているところがありました。区分所有法はまだなかったので、土地割り、つまり店舗割りは戦前までの文脈を継承しており、一方で、標準住居という戦後の思想と上下で立体的に共存していたわけです。このような建築は現在では見ることができませんし、作ることもありません。

吉田町第一名店ビルの前面道路では、「吉田まちじゅうビアガーデン」など帯状の建物の特徴を活かしたまちぐるみのイベントも

一方で、吉田町第一名店ビルは、柱の間隔が不均等になっています。これは、商栄ビルとは逆にむしろ一階の土地割に合わせた結果です。そのように、上の階と下の階で柱と壁をとりあっているというのが、過渡期・移行期ならではの建築の姿だなと思います。また、正面のファサードに上下複数階を通して柱を強調する意匠を建築用語でジャイアント・オーダーといいますが、建築家の中井邦夫さんは吉田町第一名店ビルに、この意匠が設計者によって意識的に用いられた可能性を指摘しています(※2)。建物に威厳を持たせるために、クラシックな建築ではよく用いられる工夫ですが、ふと隣をみると、関東大震災後の復興建築として建てられたイセビルもそのような意匠を備えています。戦争・接収という時間を挟んで隣接する建物同士が影響しあいながら街並み景観を作りだしている、このように理解することも可能ではないでしょうか。

吉田町第一名店ビルの正面ファサード立面。柱間隔が不均等であることがわかる

映画評論家の故・梅本洋一さんの著書(※3)にはさきほどご紹介した原ビルの写真が出てきます。そこには「戦後の復興(中略)の時代に建てられたモダニズムだけが取り柄のような箱形のビルがきれいに四階建てのスカイラインを刻んでいた」と比較的、批判的に書かれています。これは原風景がなくなりつつあることに対する警鐘の意味が込められていたためですが、先ほどお話したように、同じ4階建てであっても、決してモダニズム一辺倒ではないことがわかります。むしろ、単一の思想だけで作られていない、一つ一つ工夫しながらデザインされた、個性を備えた建築だと思います。

長期間の接収を経て、それでもなおこれだけの数の防火帯建築が短期間に集中的に建築が進んだ背景には、もっと別の理由があるのではないかとも思い始めています。横浜は開港都市ですので、居留地には商社建築として早い段階からレンガ造などの不燃建築が建てられていました。また、外国人向けアパートとして知られるインペリアルビル(1930年)や、ヘルムハウス(1938年)なども戦前の不燃建築です。同潤会山下町アパート(1927年)も建っていました。こうしたいわば耐火モダンとも言える不燃建築の系譜が、たとえば当初外国人向けアパートとして建てられた徳永ビル(1956年)にも受け継がれているのではないかと思います。

横浜中華街入口に位置する徳永ビル背面の中庭。右手の車庫棟との間にブリッジが渡されて個性的な空間が生まれている。

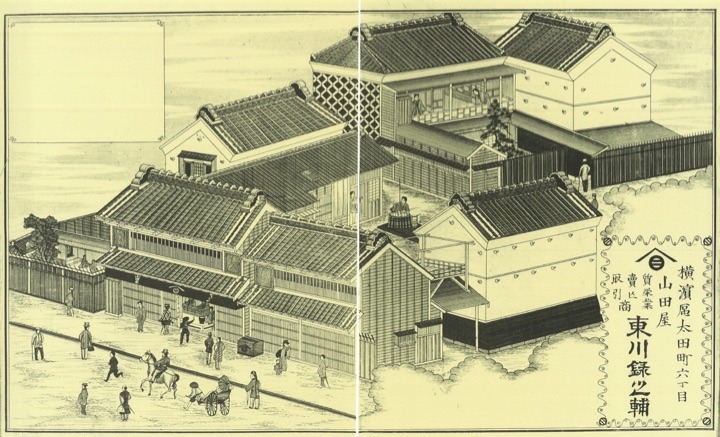

もっとさかのぼると、開港間もないころの日本人街の商家のようすを描写した銅版画(※4)のなかには、土蔵造などの防火性能を高めた木造建築を表通りに、中庭をとって、使用人や商人の住居を奥に配したものがみられます。これらを立体的に不燃化したものが防火帯建築だと言えなくもありません。生活街区をめざした都市ビジョンがごく自然に受け入れられた背景には、こうした都市住居の系譜もあるのではないか、つまり、原風景は失われていないのではないか、と思っています。

「横濱銅版畫」から文明開化期の横浜の商家の様子がよくわかる。中庭に生活井戸が設けられた商家もあったようだ

まちの「資産」として考える

――防火帯建築の活用意義は、どんな部分にあるのでしょうか。

単純ですが、古い建築は新しく作れないので、古い建築だからこそできる活用を、防火帯建築が持つ共通性と個別性に着目しながら行っていくことが、横浜らしさにつながっていくのではないでしょうか。防火帯建築はある程度共通のフォーマットで建てられているという特徴があるので、いくつか活用事例が生まれれば、ほかの建築物への応用も期待できますし、少なくとも活用イメージは共有できる。一方で、一つひとつの建物に個性があるので、それを含めて考え、さらに中庭や屋上空間などの価値も共有できれば、面積や築年数だけでない建築の評価がまだまだ可能なのではないかと思います。

また、一般的に、古い建築の良さとしては、初期投資がだいたい回収できているので、そんなに賃料を高くしなくても済むということもあります。賃料を抑えられれば、お金はないけど、若くてやる気のある世代が入りやすくなります。そういったことも、古い建築を残すことの意義としては大きいと思います。新しい産業が生まれ、活性化して、結果的に街の価値が高まれば、巡り巡って建物の資産価値も落とさずに済む。オーナーの方に意見をうかがってみると、相続はしたものの利活用に関心のない人も多い。建築単体で資金を回収することだけに固執せずに、長期的なスパンでエリア全体の価値を上げていくことと合わせて考えれば、まちの資産になると思うんです。

――活用する上での課題にはどんなものがありますか。

何人かのオーナーの方からは、税制面の課題の指摘がありました。たとえば固定資産税は、築年数だけでなく再建築価格などにより総合的に計算されます。どれだけ築年数を経ても価値がゼロになることはなく、固定資産税はかかりつづけます。何がなんでも安く貸せればよいというわけではありませんが、しっかりメンテナンスして古い建築を使い続けようという方向に意識が向きにくい。最近では、古い建物を古いままセルフリノベーションしてもらいながら使っていく工夫も見られ始めています。建築は使い続けていることがとにかく大事ですので、古い建築を積極的に活かせる仕組みや工夫がもっと発見できるとよいと思います。

また、耐震の問題では、建物ごとに課題は異なるのですが、共通の問題としては、敷地境界線ぎりぎりまで建てられているために、構造補強をしようとしても外側にフレームを建てることが難しいということがあります。一方で、建物内部での補強は使用に制限が出たり、技術的にもコストがかかるということがあります。耐震の問題は安全性の話でもあるため、非常にデリケートな問題で、結果的にオーナーは耐震への対応をしないままでの、特に居住利用の賃貸について踏み切れない状況を生み出しています。最近では専門家を入れて検討し、建物の性能にあわせて使用方法を制限し、居住にこだわらない賃貸を再開した取り組みも進んでいます。防火帯建築研究会(※5)でも、具体的な研究を始めているところです。

開港150周年を機に始まった関内ハイカラ市では、戦前栄えていた弁天通りの様子に思いを馳せることができる

今回の共同研究ではオーナーへのアンケート調査を行っています。初年度は107棟253オーナーに協力を御願いし、65の有効回答を得ました。ねらいとしては、よく分かっていなかった全体像を把握することももちろんですが、具体的な処方箋を考えていくために、きちんと規模や形態別、あるいは共同建築の状況別に分けながら、使い続けるための課題と可能性を整理するということにあります。たとえば、全体的に「倉庫」などの暫定的利用や未利用床が多く見られたこと、所有者の代替わりが進んでいること、当面はメンテナンスで現状維持を図りながら所有継続を考えている傾向が強いことなどがわかりました。

利活用については全体的に関心度が二極化する傾向がみられたのですが、特に建築面積が300㎡に満たない共同建築については、他の建築タイプに比べて関心の低さが目立ちました。建築主の数としては2~4人程度の少人数の共同ビルです。こうしたビルでは集まって話をする機会が「全くない」というケースが半数を占めていました。しかし、少人数の共同ビルのなかには、2階の壁を抜き共有フロアを設けギャラリーとして活用したり、隣接する所有者の余剰床を借り上げてそこに店舗を拡張するなど、共同建築ならではの余剰空間を融通し合う事例もみられました。

それから、建築面積が100㎡未満の小規模なビルオーナーの関心が高かったことは一つの発見でした。もともとオーナー住居を兼ねているものが多く含まれますが、アンケート後にヒアリングさせていただいた中には、若いミュージシャンが間借りして練習していたお話や、絵画教室の場所として使われていたお話、若い画家の絵を購入し店内に飾って、ときどき抽選でお客にプレゼントしていたお話など、興味深いエピソードもたくさんありました。横浜が古くから文化芸術活動が盛んだった背景には、外国文化の入り口だったことに加えて、若いアーティストを育てるこうした文化的な土壌が市民のなかに広く根付いていたということも大きいと思います。

ただ、こうした小規模なビルは、内部空間に階段がひとつしかなく、空室があったとしても貸しづらいという課題があります。アンケート結果からもこうしたケースは空室率が高まる傾向がみられましたが、一方で、空きスペースをまとめて何人かでシェアして借りる、いわば昔の間借りのような顔の見える関係での貸し方には可能性がありそうでした。

共同研究を通じて、工夫次第でまちの資産として活かせる可能性がまだたくさん残されていると感じました。今後、政策的には、モデル事業を拡充しながら活用の選択肢を広げていくことが重要になってくると思いますが、戦後復興を支えた建築群として、もっといろいろな角度から市民の関心が高まっていくことにつながればと思っています。

※1 「住宅屋三十年」,畔柳安雄,1969

※2 「BA/横浜防火帯建築研究2吉田町防火帯建築群」,神奈川大学工学部建築学科中井研究室,2015

※3 「建築を読む」,梅本洋一,2006

※4 「横濱銅版畫」,神奈川県立博物館編,1982

※5 JIA神奈川地域会(代表・飯田善彦)内に設けられた6つの研究会のひとつ(代表・笠井三義)。2014年度から研究活動を続けている。