Photo by OONO Ryusuke

視点を変えることの意味

反骨精神溢れる作品の印象から、話しがたい人物かと思いきや、意外にも気さくな雰囲気でBankART Studio NYKの制作現場にあらわれた柳さん。「うっかり撮影があることを忘れてました」と頭をかく仕草には、どこか人なつっこさすら抱かせてくれる。

「ワンダリング・ポジション」という展覧会のタイトルは、「さまよえる位置」「さまよえる視点」という意味なのだという。柳さんは1990年にアメリカに渡り、1993年にヴェネツィア・ビエンナーレ・アペルト部門で「ザ・ワールド・フラッグ・アント・ファーム」が賞を受け、一躍世界の注目を浴びた。1996年にはサンパウロ・ビエンナーレに招待されるなど、ニューヨークを拠点に国際的な活動が続いた。アメリカのアート雑誌の表紙を飾り、ニューヨーク近代美術館(MoMA)に作品がコレクションされるなど、計10年ほどのアメリカを活動拠点とした時期は、まさに美術界を相手に最先陣に斬り込む風雲児のような活躍ぶりだった。2000 年に帰国した柳さんは、対極ともいえる場所に身を置く。広島に移住し、瀬戸内海の過疎の離島でのプロジェクトに長い時間をかけて取り組む。大きく活動拠点を転換させてきた柳さんの「さまよえる位置」「さまよえる視点」とはどんなものだろうか?

「この20年間、常に視点を変えていくというスタンスでものづくりをしてきたんです。それを省りみる展覧会です。常に視点を変えてきたことで、表現は多彩に変わってきました。しかし、そこに一貫してある作家の考え方とか思想とか、そういったものを見ていただけたらなと思います」

アーティストとして視点や位置を変えることはどんな意味があるのだろうか。

「生まれながらにして人は人種、国籍、国家、宗教などというあらかじめ決まったものに属しています。ものの見方や立場が縛られているわけです。そういった自分を拘束するものを、自分の位置を変えていくことで、常に意識して相対化することをやってきたつもりなんです。一箇所にとどまっていると、一つの視点で物事を見ていることに無意識になってくるわけです。日本人としての政治的な立場に縛られていることに気づかなくなってきてしまう。しかし実際は世界というのは多様であって、何が正解で何が不正解ということはないんです。世界地図がそれぞれ自分の国を中心にて描かれているように。多様な自由な立場に自分を置いて、多様なものの見方を提示すること。そういった仕事をしているのだと思っています」

Photo by OONO Ryusuke

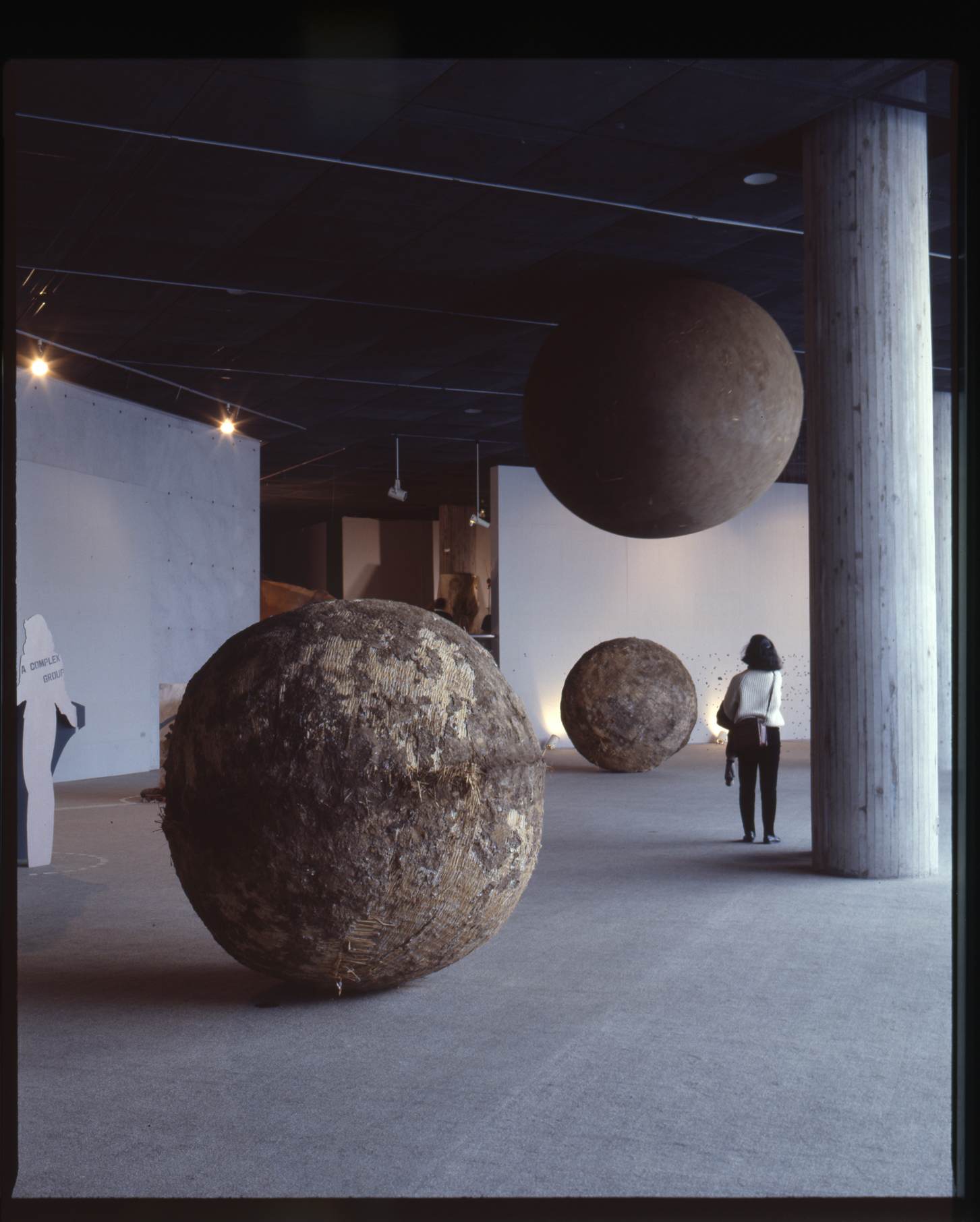

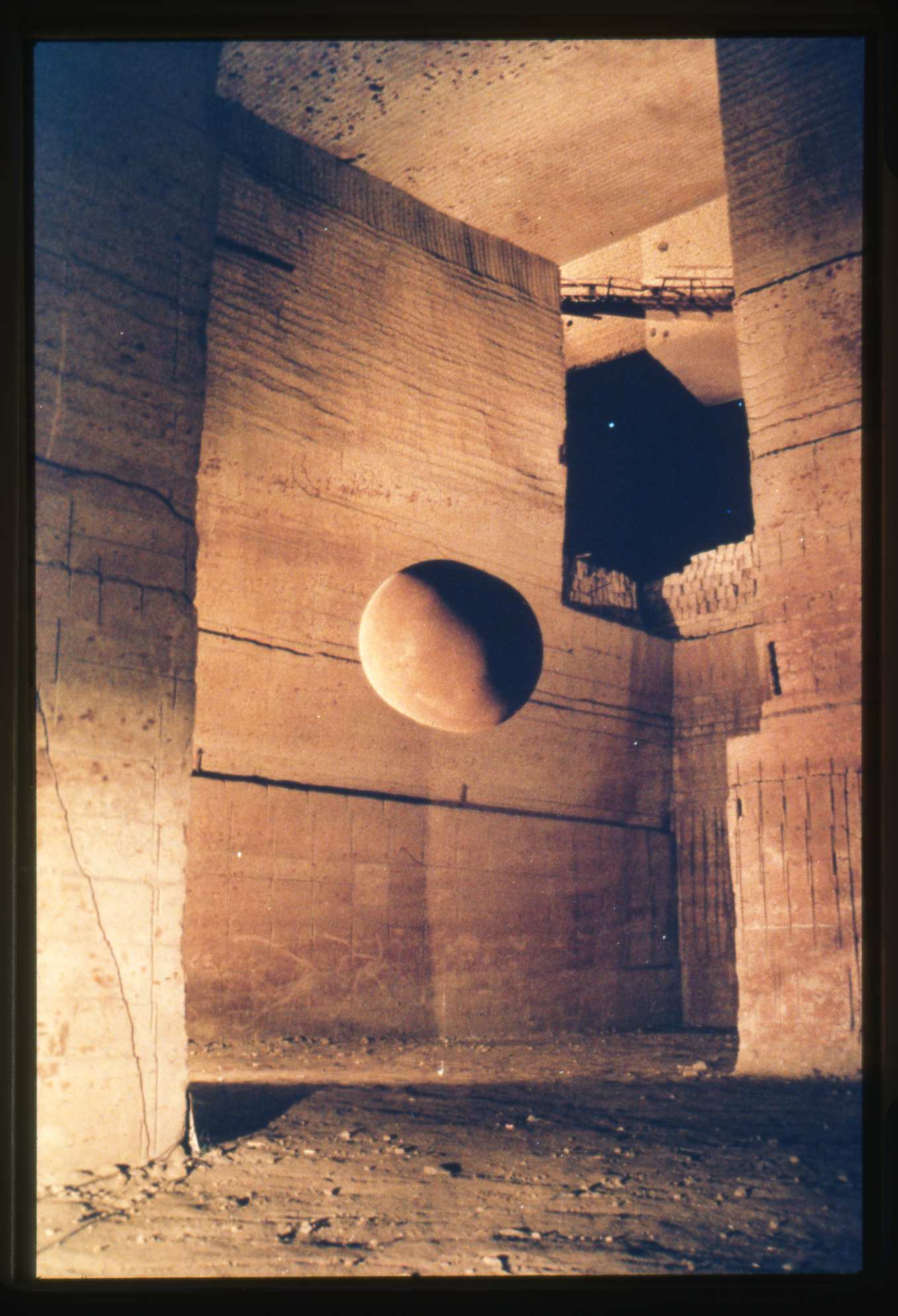

柳さんの起点となったポジションとはどんなものだろうか? 1986年から1988年に、神奈川県民ホールギャラリーをはじめとする日本の美術館で発表された「土の玉」にまつわる作品は、まるめられた土の玉が美術館の中に転がっていたり、宙に浮いていたりする作品だ。美術館という場所までの「トランスポート(輸送)」こそが、重大なコンセプトだという。柳さんはそれを「フンコロガシ」と呼ぶ。

「美術館の搬入口のサイズに合わせて作った土の玉を転がして、美術館へと運び入れていくんです。あらゆる搬入口から美術館の中に転がりながら侵犯してくるという、輸送こそがコンセプトになっています。美術館というのは美術界の権威とみなされている人の作品が常設で展示されている場所でもあるので、そういう既成のものをあたかも障害物のようにからめとりながら、転がって侵入してしまうわけです。ちょうど、日本の美術館がこうした土の玉を転がす行為を一つの現

展示される土の玉は単なる土の塊にしか過ぎない。毎回作っては壊す。保存する、所蔵する意味などないものです。輸送してくるということが大切なコンセプトなんです。

グラウンド・トランスポジション 139゜33´09″ 36゜33´52″ 1987年 アート・ドキュメント’87/栃木県立美術館 |

ワンダリング・ポジション 2 1986年 大谷地下美術展’86/大谷資料館地下採掘場跡 |

今回は、福島の土で作って、ここBankART Studio NYKに持って来ようと思っています。福島には取材に行きました。美しい段々畑だったところに除染された土がピラミッドのようにずらりと並んでいました。そして横浜に戻ってくると、まばゆい電気だらけの風景が平然とある。この落差を都会に住んでいる人は意識しているのかという思いです」

©BankART1929 撮影;中川達彦

アメリカで得た新たな視点

輸送という「フンコロガシ」が 「ワンダリング・ポジション」の出発点とするならば、分岐点や転換点はどこになるのだろうか?

この活動の後に、柳さんはアメリカ、イエール大学大学院に留学する。

「海外に行くことで国家の枠、フレームというものを意識し始めました。日本にいる時は、日本人である自分を意識などすることもなかった。ところが海外に行くといろいろな国籍や人種の人と議論になり、日本人というのは何なのか、日本の文化というのは何なのか、自分自身について考えることになるわけです。同時に、アメリカというのは何なのかということを、訪問者の視点で問う意識も起きました」

ここで生まれた作品が「ザ・ワールド・フラッグ・アント・ファーム」だ。星条旗や日の丸をはじめとする世界の国旗を砂絵でつくり、そこに生きた蟻を放つ。蟻が行き来することで旗が崩されていくという、発表するたびに物議をかもした作品だ。そもそも蟻と国旗が結びついた発想はどのような経験からだろうか?

「子どもの頃によく昆虫と遊んでいたので、蟻は身近なものだったんです。アメリカに行く前にも蟻を使った作品をつくりました。ケースの中に入れた地層状の土を蟻がひっくり返していくというもの。日本の社会の持っているヒエラルキーや、美術の世界にもあるヒエラルキーや、そうした固定化された階層的な常識を、蟻をメタファー(隠喩)に使って、地層をひっくり返すという作品です。僕はそうした既存の基準が正しいのかなって常に疑問に思ってしまう。当時の日本の社会に対する疑問が蟻の作品になったわけです。

そしてアメリカに行ってみたら、ベルリンの壁の崩壊や、昭和天皇の崩御、湾岸戦争などがあり、国家という枠組みを考えることばかりが相次いで起こり、国旗と蟻が結びつくことになった。それは日本から外に出たことで得られた視点だったと思います」

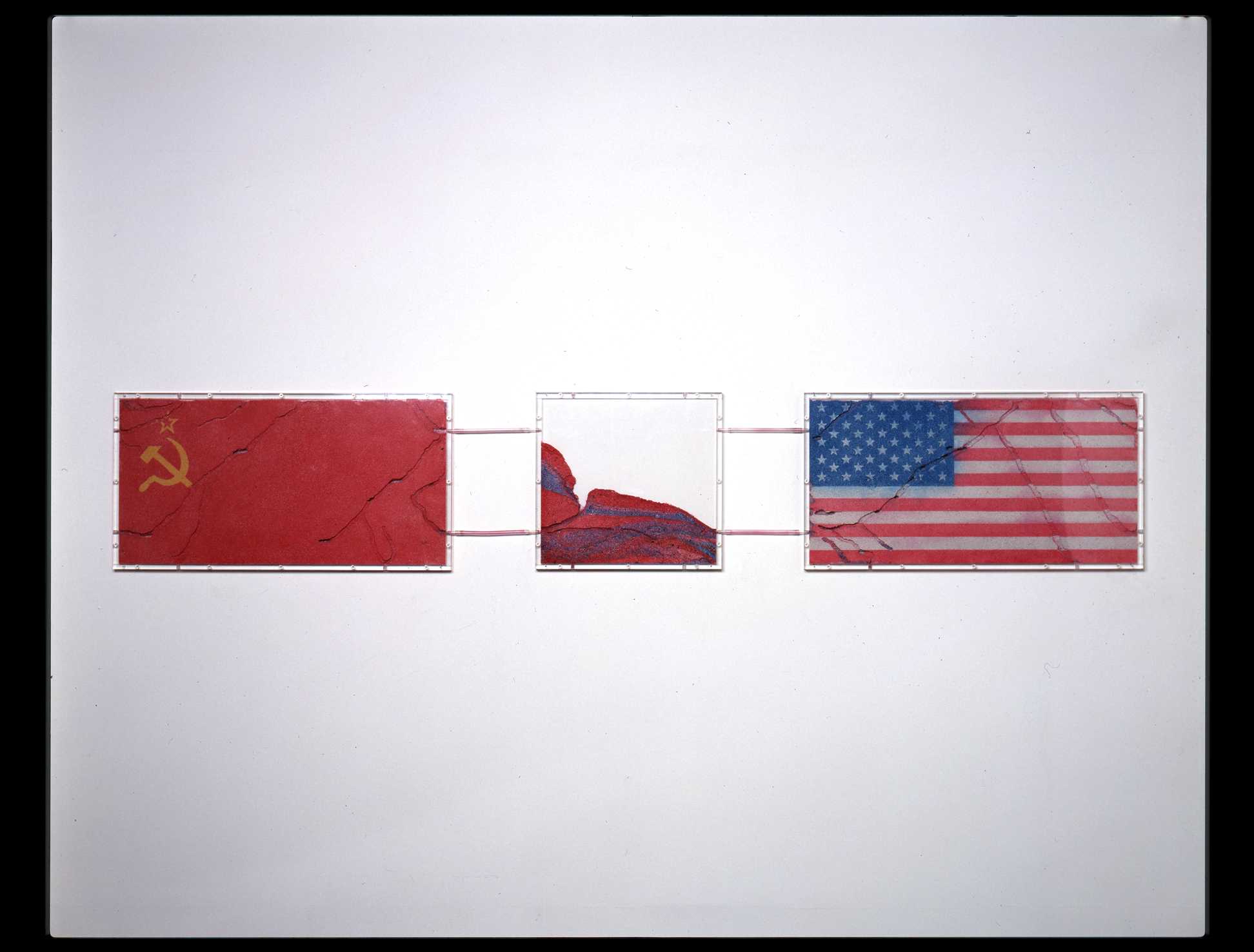

USA and USSR 1994年

ザ・ワールド・フラッグ・アンド・ファーム 展示風景 ©BankART1929 撮影;中川達彦

不確実なものを作品に受け入れる

その強烈なメッセージにひきかえ、蟻の行き来に作品づくりをまかせるという手法には、「土の玉」と同様に、ユーモアがただよう。真剣なコンセプトをユーモラスな手法に託すということは意図的なのだろうか?

「ユーモアは大切にしたいと考えています。自分の作品の中でユーモアをなくしてしまうと、失敗作だったなと思うんです。どんな哲学者や、頭のいい人が『世界はこれで救われる』みたいな理論を言っても、実際には世の中はそうはいかない。人間というものは不確定で、人生には予想外のことが起きるし、喜劇的なことも 悲劇的なことも起こる。そういった予想外のものも受け入れるということは、表現にとって重要なことだと思っています。

もうひとつのユーモアの必要性は、こういったメッセージ性の強い作品は、気をつけないとプロパガンダ的な表現になる可能性があるのだけれど、ユーモアや不確実性がその気配を消してくれるからです。だって蟻がどういうふうに動くのかは、作者である僕自身もコントロールできないことですから 。ヘリウムガスで浮かぶ土の玉にしても、僕がいてもらいたいところにいるわけじゃないですからね。そういった不確実なものを敢えて取り入れることは、重要なことだと思って意識的にしているのです」

そのユーモラスな手法がニューヨークの人々には大歓迎された一方で、国家の枠組みの存在の意識とそれに対する抵抗という視点は、あちらこちらで政治的な軋轢を起こすことになる。アメリカ中西部で開催された展覧会では、退役軍人に美術館を取り囲まれ、展示中止を迫られる。当時は日本の文化を拒絶していた韓国でも、南北朝鮮の旗の作品であることを当局に察知され、展覧会開催前に強制送還された。それでも懲りない柳さんは、北京オリンピックと同時開催された北京での国際アート展への出展依頼の際には、チベットの国旗を入れて制作して、主催者を激怒させて出展をキャンセルされたのだと笑う。そんな摩擦を起こしてきた作品が、今の日本の私たちには何を訴えてくるだろうか。

近代化の犠牲を見て見ぬ振りはできない

約10年のアメリカでの創作活動を経て、次の視点として日本に帰国するのだが、そこでその後の10数年を決定することになる出会いがあったのだという。

「瀬戸内海の風景に郷愁を覚えたんです。穏やかな海に浮かぶ島々が盆栽のようで、その日本的な風景が面白くて島巡りをしていたら、遠くで見ている分には美しいんですけれど、近寄ってみると、日本の高度経済成長の過程でズタズタにされた姿が見えてきました。そうして気をつけて見て廻っているうちに、岡山県の犬島に出会ったんです。明治時代の銅の精錬所の廃墟があった。そしてそこに産業廃棄物が捨てられそうになっていたんです。さらに建築ラッシュのせいで海から採った砂を資材に使ったために、瀬戸内海の自然を破壊していました。

こうした都市の繁栄の裏の犠牲を目の当たりにして、見て見ぬ振りができなくなっちゃった。かと言って一芸術家が何かできるわけではないんですけれど、アイデアを提案することはできるんじゃないか、どこにも属さない自由な立場だから言えることがあるだろうと。

銅精錬所の廃墟を美術で再生するという提案を行政の人や島の人に説明したんですけれど、当時は誰も聞く耳を持ってくれなかった。でもなんとなく、近代化産業遺構に「持続性」を持たせ、重要な価値あるものと考える時がいつかは来るという確信があった。どれくらいの時間のスパンで時計が回ってくるかはわからなかったんですが。3年ぐらい島に住んでじっくりと構想したんです。結局は13年かかったプロジェクトです」

犬島アートプロジェクト 1995年着想 2008年完成

この時の犬島アートプロジェクトのための巨大なコンセプトモデルが、今回の展覧会に出現する。今や国際的な評価を受けて芸術祭の中でも多くの人が楽しむ作品の思想的背景を知ることができるだろう。

イカロス・セル 2016年 ©BankART1929 撮影;中川達彦

イカロス・セル 2016年 ©BankART1929 撮影;中川達彦

現代美術を支える仕組みを組み換える

10数年がかりのプロジェクトの次に柳さんが出会ったのは、別の離島「百島」(ももしま)だ。廃校をアートセンターとして再生するプロジェクト 「ART BASE MOMOSHIMA」 を実行している。

「百島は人口500人の小さな島。手作りのミュージアムをやっているんです。もうひとつ、お年寄りが5人しかいない小佐木島(こさきじま)では広島・福山の小さな企業と一緒にアートで島の再生を図るプロジェクトを行なっています(小鷺島ビオアイル・プロジェクト)。

歴史的に見て、芸術はスポンサー、パトロンを必要としてきました。アメリカに居た時に目の当たりにしたのは、一部のとんでもないお金持ちがアートを購入するというパトロネージュの仕組みです。経済のアンバランスさが現代美術を支えていることに、僕は疑問がありました。日本には工芸がアートのレベルに達していた歴史があって、もっと別の形の、日本に合ったアートの成り立ち方があってもいいんじゃないかなという思いが湧き上がってきました。そこで、広島・福山の小さな企業と一緒にわずかな資金を投じて公益財団(ポエック里海財団)を作って、アートの支援をやっているんです。中小企業でもアートをサポートしていけるような仕組みが作れたら面白いという挑戦です」

ART BASE MOMOSHIMA 2012年〜

彷徨しなければ生きていけない性分

BankART Studio NYK での滞在制作は5カ月にもおよんだ。新作にはどのような視点があるのだろうか?

「いつもぶっつけ本番で作るのでどうなるかわからないんですよ。こういうのができます、と高らかに宣言しておいて全然違うものになることもあり得るので。ただ、『3.11』によって、日本の仕組みの疲弊が露呈してきているという強い危惧はあります。まだ生まれてきていない次の世代にこれをどうバトンタッチするのかという舵取りは、次の日本のあり方にかかわる本当に重要なことだと認識しています。そういうことを考えながら制作をしているので、その一つの表れが出てくると思います」

Project God-zilla —Landscape with an Eye — 2016年©BankART1929 撮影;中川達彦

常に自分の意志によって彷徨し、多様な視点を意識してきた柳さん。既存の枠組みに挑戦する姿勢はいったいどこから来ているのだろう。

「子どもの頃から問題児でしたから、もう習性としか言いようがない。アーティストという職業がなかったら僕は何になっていたかわからないですね。これが職業かどうかもよくわからないですが。

さまよって次々と位置を移動しないと相対化した見方ができない。というよりもそうしなければ生きていけない性分になっているんですよ」

それでは「次」のポジションはどこまで行くのだろうか?

「それは出会いで決まるものです。これまでも、出会っちゃったことによって次の位置へと移動したので、何かそのうちに出会うんじゃないかな」

この展覧会を企画したBankART1929代表の池田修さんに、見どころを聞いた。

「柳幸典さんとは1987年のごく初期の頃からの関わりです。アメリカへ行って日本に戻ってきて、そして近年にたどり着いたのが「百島」です。この新天地で、久しぶりに、背筋を伸ばし、朴訥とした、リラックスした姿で漂泊する柳さんが還ってきたように思えます。そんな柳さんの現在の姿と出会いたい。日本人がわかっていても考えないようにしていた問題をあえて顕在化して、作品として提起するのが柳さんの一貫したスタイル。柳さんが歩んできたワンダリング・ポジションを連鎖する大規模な展覧会を、彷徨いながら楽しんでもらいたいです」

(文・猪上杉子)

Photo by OONO Ryusuke

Project Hinomaru 展示風景 ©BankART1929 撮影;中川達彦

Pacific Project 展示風景 ©BankART1929 撮影;中川達彦

アーティクル9 2016年 ©BankART1929 撮影;中川達彦

【プロフィール】

柳 幸典 Yukinori Yanagi

1959年 福岡県生まれ

。1985年 武蔵野美術大学大学院造形研究科卒業。1990 年イエール大学大学院美術学部彫刻科(コネチカット州、ニューヘイヴン、アメリカ) 。2005-15 年広島市立大学芸術学部准教授。広島県尾道市在住。

【受賞歴】

1993年 イエール大学フェローシップ、美術学部優秀賞

アジアン・カルチュラル・カウンシル、日米芸術交流プログラム

第45回ヴェネツィア・ビエンナーレ、アペルト部門受賞

1995年 第6回五島記念文化財団美術新人賞

【イベント概要】

柳 幸典〜ワンダリング・ポジション

期間: 2016年10月14日(金)〜12月25日(日)

*12月20日追記、会期が延長になりました~1月7日(土)まで(1月1日は休館)

開館時間:11時〜19時

会場:BankART Studio NYK

アクセス:みなとみらい線「馬車道」駅下車4分

料金:1,200 円(一般)、 900 円(大学生、専門学校生、横浜市民/在住)

600 円(高校生、65 才以上)、 無料(障害者手帳お持ちの方/付き添1 名、中学生以下)

カタログ付観覧料あり 詳細はウェブサイトで確認を

*12月20日追記、リピターは500円で観覧できます。

http://bankart1929.com/archives/1079

お問い合わせ:BankART1929 Tel;045-663-2812

info@bankart1929.com

◇関連イベント「Dialog〜柳幸典との対話」

時間:19:30〜21:30

会場:BankART Studio NYK

料金:各回2,500 円(要予約)展覧会チケットをお持ちの方は500円割引(1枚につき1回有効)

お問い合わせ:BankART1929 Tel;045-663-2812

school@bankart1929.com

10/16(日)

建畠 晢(多摩美術大学学長)、 逢坂恵理子(横浜美術館館長)

国際の中の柳幸典

10/22(土)

石内 都(写真家)+原口典之(美術家)

戦争と美術

10/23(日)

岩崎貴宏、水口鉄人、諫山元貴、今井みはる(アートギャラリー ミヤウチ学芸員)、大橋実咲(ARTBASEMOMOSHIMAコーディネーター)

新しい世代は柳幸典 から何を学ぶか

10/29(土)

樫原 徹(建築家/工学院大学)、八木健太郎(建築家/広島大学)、 中尾浩治(テルモ生命科学芸術財団理事長)

百島と尾道を巡って

11/11(金)

今福龍太(文化人類学)

群島へ

11/18(金)

田中功起(美術家)(+西野達→予定)

ノマド世代の共闘