ヘルベチカに魅せられて

ヘルベチカとは、欧文を目にしたことがある人なら誰しもが見ているはずの、いちばんよく知られている書体。汎用性が高くコンピュータにも内蔵されている。あまりにも親しんでいるので、特に注意を喚起することは多くはない。そう、日々当たり前のように食べる主食、フォント界の米のような存在だ。

両見さんがフォントに惹き付けられたのは、デザインを学んでいた学生時代にこの米のすごさに気づいたからだった。

「ヘルベチカには太細、広狭などいろいろなファミリー(バリエーション)があるのですが、それは縮小、拡大などの方法で安易に作られていると思っていたのです。ところがファミリーを比較してみたら、ひとつひとつが丁寧に人の手で作り上げられたものだとわかりました。感動しました。」

米を作るためにどれだけの手間がかかっていたのか、そこに気づいたら興味が募って“農業”がやりたくなった。奇しくも他のインタビューでデザインの世界をレストランに例えて「フォントデザイナーは生産者」と言った両見さん。伝達、記録のための記号として人類に不可欠なツールである文字を、それを必要とする多くの人のために、おいしく、美しく育て上げる意義を感じている。また合理性ばかり重視され、ともすれば何事もマスで統一されてしまいそうな風潮のある昨今、多様性と個性をもっと尊重していかなければいけない。

その意味でも文字と食はなんと似ていることか。

「濱明朝」のコンセプト誕生

両見さんが所属しているタイププロジェクトが始めた都市フォント構想。これは都市の特徴を文字に反映させ、都市の個性、アイデンティティ、プライドを形成していこうというもの。世界的に見ると、すでにイギリスのブリストル、ローマ、ベルリン、ソウルなどが独自のフォントを持っており、街の案内表示、観光印刷物などで展開している。まさにアートや文化でまちの活性を目指す「創造都市」を標榜するプロジェクトだ。

両見さんが「濱明朝」に着手したのは2009年。横浜開港150周年を機にしている。

「千葉の出身で横浜とは深い縁があったわけではありません。その頃大船に住んでいて、東京に仕事に行く時に横浜は通り過ぎるまちでした。でもとても気になっていた。ハイカラな港やかっこいい建築のイメージがありました。本格的に横浜のフォントを作るとなった時に、果たして自分の抱くイメージが本当のものなのか、検証しなければと思ったのです」

まちを歩くフィールドワークを重ね、開港記念イベントで開催された横浜の魅力を探るワールドカフェに参加した。500人を集めたそのワークショップは、横浜に関わる2000ものキーワードを両見さんに残した。

「ひとつひとつ固定概念を持たずに見ていって、最終的に「濱明朝」のテーマはやはり「港」だと確信しました」

2010年、こうして「濱明朝」は「横浜開港」という4文字から産声を上げた。

人生に刻み込まれた土地

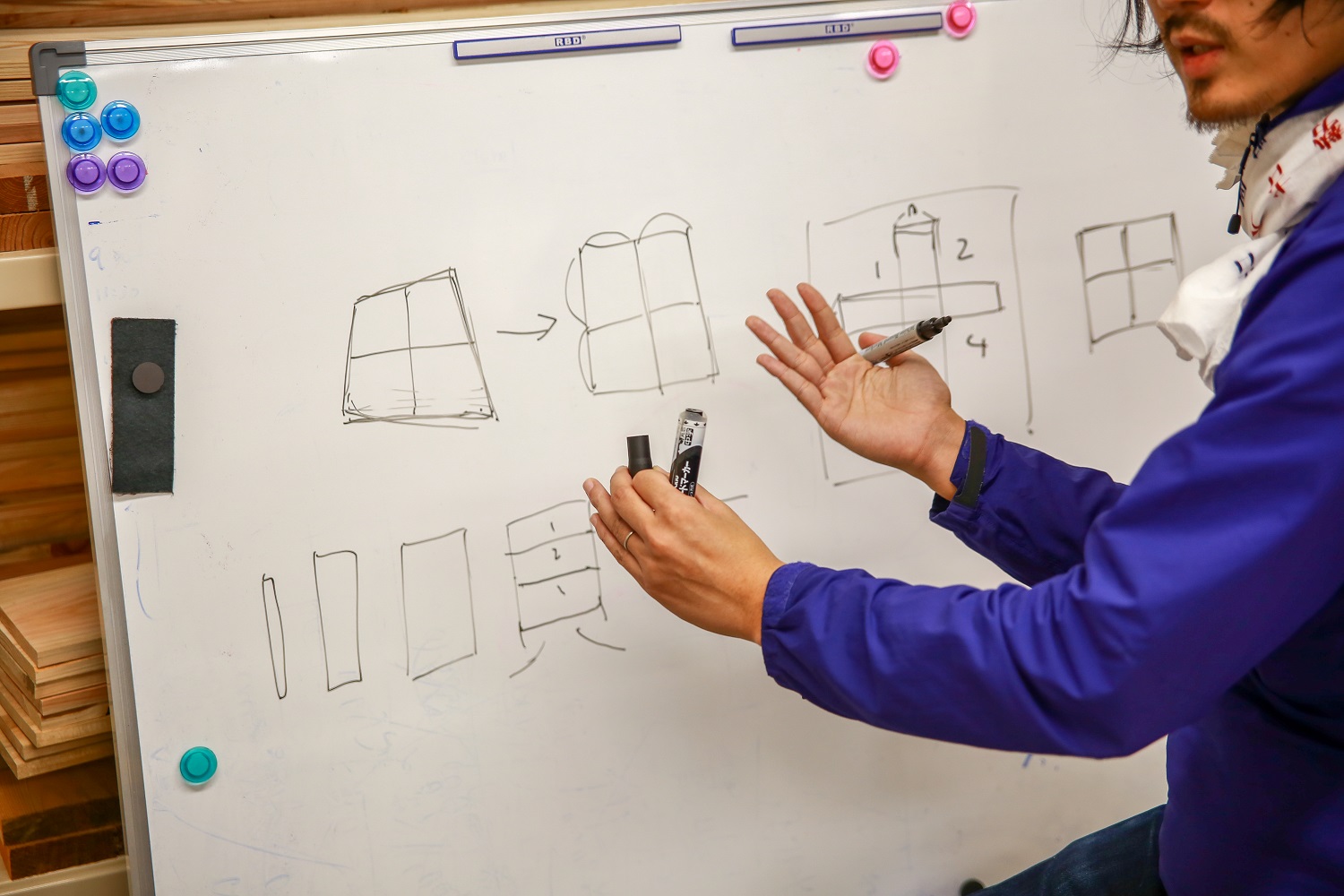

実際に両見さんと話をするとわかるが、「〇〇をしたのは××年」と非常に正確に場所や日時、その様子を語る。こちらがわからないことがあると、図を描きながら丁寧に説明してくれる。何事もないがしろにしないこだわりがある。

「濱明朝」フォントの制作に励む間に、両見さんには「この場所に実際に落ち着かないと本当のところはわからないのではないか」との思いが芽生え始めた。横浜にどっぷりと浸かり、その空気までを感じながら「濱明朝」を作りたかった。そこで、2011年に事務所を中華街のシェアオフィスに構える。

「創造都市を推進しているアーツコミッションヨコハマ(ACY)の事務所開設助成が受けることができて実現しました。経済的なこともですが、それよりも人やまちのプロジェクトを次々と紹介してもらったことが大きかった。同じ創造都市プロジェクトの中にいるという意識で、他のクリエーター達とつながれた気がします」

その後、取り壊されたみなとみらいの「新・港区」を経て、現在は関内のmass×massのシェアオフィス「TENTO」にいる。

「知り合いが増えた実感があるのは、コミュニティーの中でその人の顔や仕事がはっきりと見えるようになったからだと思います」

mass×massのTENTOにて

横浜のクリエーター達とのコラボも多く、その活動にも注目が集まるようになってきた。2014年にはトリエンナーレ用の団扇、昨年は馬車道150周年のロゴコンペ受賞作品に「濱明朝」が使われている。また地元の企業やイベントの紹介にも起用される例が増えてきた。すでに横浜のクリエイティブ・シーンにはなくてはならない存在となっている。

濱明朝を使った作品群

「横浜は僕の人生に刻み込まれた土地のひとつになりました」

横浜と両見さんは現在相思相愛の間柄だ。

フォントの神は細部に宿る

では、そこまでこだわる両見さんが作り出す「濱明朝」とは具体的にどのようなフォントなのだろうか?

試作フォント

明朝体は縦画よりも横画が細く、その対比は1000対23から24というのが一般的らしい。「濱明朝」はその対比をもっと大きくして、1000対10となっている。文字の中にある空白が大きく、すっきりと爽やかだ。何となく伸びやかな感じがするのは、よく見ると文字の画が微妙にしなっているからで、これは手仕事でしか作り出せない技だ。

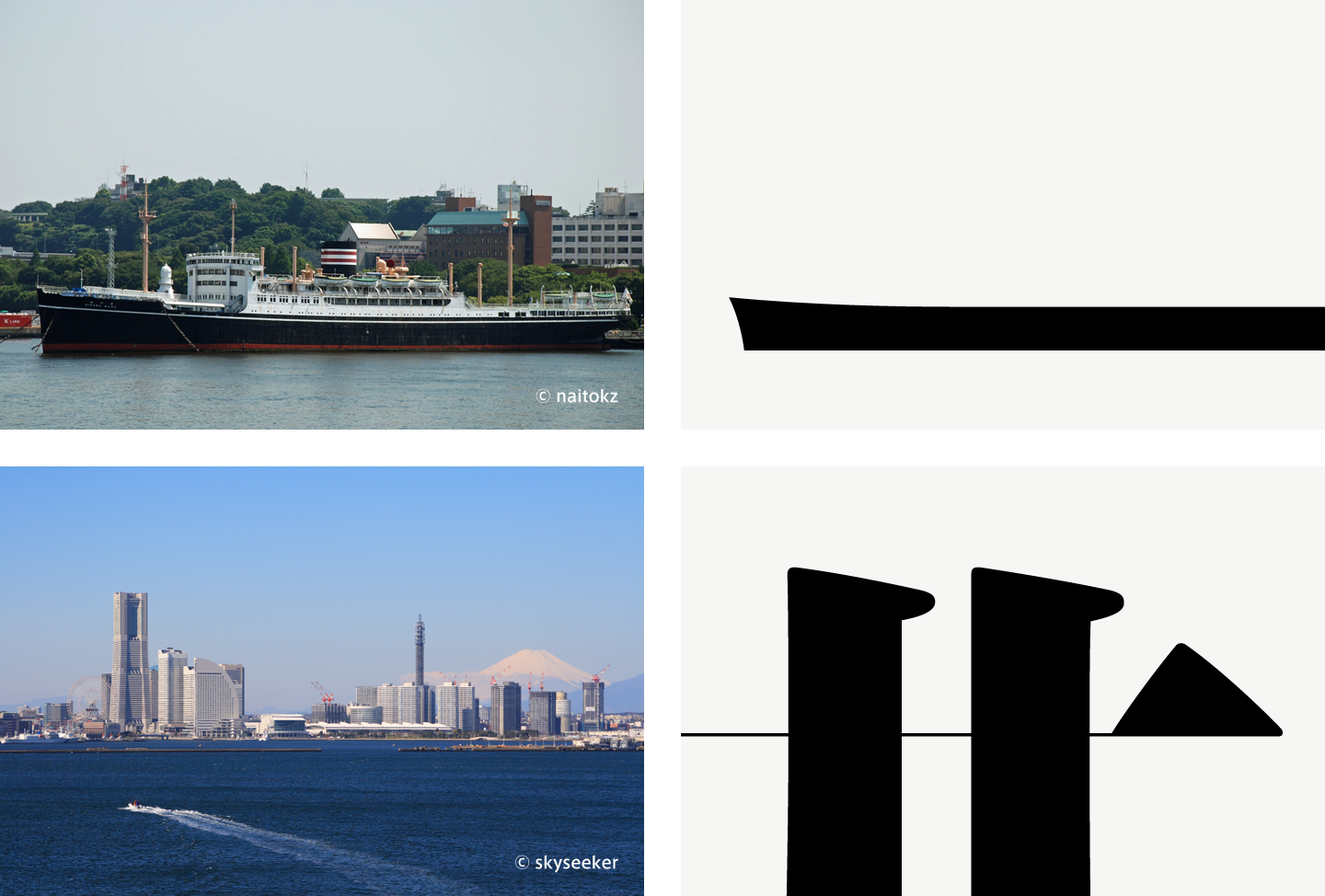

字を作り出すイメージには、海風の気持ちよさ、横浜の歴史を象ってきた進取の気質などが哲学として込められている。拡大するとわかるが、横画の入り部分、打ち込みと呼ばれる部分が氷川丸の船体を模していたり、草かんむりの縦画が海から見たマリンタワーなどの高層建築、横画の最後の止め部分、うろこと呼ばれる▲の部分が遠景の富士山をイメージしているなど、横浜を象徴する物語も秘められている。

両見さん自身は女へんの文字を作るのが面白いという。他の部首と組み合わせると幾つも不規則な空白が生まれ、バランスを調整するのが難しい。

そこが楽しい。

文字を並べた時の統一感を醸し出すためには、微調整に微調整を重ねていく。フォントの神も細部に宿るものらしい。

図解でフォントの作り方を説明してくれた

地産地消から世界へ

現在「濱明朝」は予定総数9500字のうち1500文字が作り上げられており、残す8000文字を2017年6月までに完成させてお披露目する予定となっている。

「完成の暁には、もちろん地産のフォントとして横浜で使ってもらうことをまず考えていますが、長期的にはいろんな人たちに広く使ってもらって、世界的にも認識されるフォントになればいいなと思っています」

横浜の先輩デザイナーから「世界にはばたけ」という励ましをもらったことがある。もしかしたら先輩デザイナー自身、フォントを使う自分たちの奮起を促すためのエールだったのかもしれない。

「濱明朝」には台湾や中国のデザイナーたちも関心を示しており、サイトへのアクセスも増えている。「一貫性があり、現代的で美しい」との評価も実際に寄せられた。飛躍の場は日本だけでなく、将来は文字のルーツを同じくする国々に広がる可能性はおおいにある。

さて、横浜は独自の宝をこれからどこまで高く掲げることができるだろうか。

それよりも前に、実はやらなければいけないことがある。制作に関する応援だ。現在クラウドファンディングで支援を募っている。

https://faavo.jp/yokohama/project/977

まずわれわれは宝を育もう。頑張れ「濱明朝」!