Photo;OONO Ryusuke

100年前の先鋭的なプロジェクトをリメイクする

2016年5月、「Parade for the End of the World」という舞台作品が、パリの日本文化会館(Maison de la Culture du Japon à Paris)にて世界初演され、大きな反響を呼んだ。この作品が、来年2月に開催のコンテンポラリーダンスの国際フェスティバル「横浜ダンスコレクション2018」において、完成版となって日本初演される。

このダンス作品の出発点となったのは1917年にパリ・シャトレ座で上演されたバレエ作品「パラード(Parade)」だ。ジャン・コクトーによる台本、パブロ・ピカソによる美術・衣装、エリック・サティによる音楽という当時の先鋭の芸術家が集ったプロジェクトだ。この作品が誕生してから100年目を迎えるにあたり、渋谷慶一郎さんが、元パリ・オペラ座バレエ団エトワールのジェレミー・ベランガールさん、ビデオ・アーティストのジュスティーヌ・エマールさんとともに、新たに現代版「パラード」を創りあげる。

「完結版になるかどうかは、これからパリでこの公演のために行うレジデンシー(滞在制作)次第です。100年前の先鋭的な問題作の意志を汲みとって、敢えていびつな作品にしています。ただ綺麗なだけとかではなくて。でも、安易に実験性の香りを匂わせるのはもっと嫌なので(笑)、なかなか難しいです。コクトー、ピカソ、サティ、彼ら3人が持っていた可能性を現代において読み替えて、現代だったらどんな拡張が可能か?とか意識して創っています」

と渋谷さんは話す。

そもそも、「パラード」の100年後の現代版を創作するというアイデアはどこから生まれたのだろう? 渋谷さんは現在、パリと東京を行き来し、パリは創作活動の拠点となっている。パリとの関わりは数年前に遡る。2013年にボーカロイド・初音ミク主演による映像とコンピュータ音響による人間不在のオペラ「THE END」がパリ・シャトレ座で上演され、チケットが即時にソールドアウトするなど大きな話題となった。この成功により、渋谷さんはパリ・シャトレ座とパリ市現代美術館「パレ・ド・トーキョー(le Palais de Tokyo)」のレジデンス・アーティストとなるのだが、シャトレ座こそが「パラード」の初演された場所であること、さらに実際には実現されなかった「パラード100周年リメイク・プロジェクト」の打診を受けて、そのときに得たアイデアを温めていたのだという。

「面白いアイデアだと思ったんです。なぜかというとその初演は賛否両論の物議をかもして、作品的に見ても成功はしていない。そうした失敗作をリメイクするほうが面白い。成功した作品に敬意を払ってリメイクするとありがちなトリビュートになりますよね。ピカソやサティに憧れて美しい作品を捧げるなんてつまらないですからね」

美しいかどうかよりも「面白い」ことが大事と考えるのは、渋谷さんの創作活動における一貫した流儀らしい。

「エンターテイメントとアートを分けるのは微妙なんだけど、それぞれの「面白い」の意味が少し違うんですよね。形式か未知かの違いと言えばいいのかもしれない。ただ美しい、誰が見てもバランスがよくて満足みたいなのの少し先にいないとアートとは言えないと思います」

『Parade for the End of the World』 Photo:COS-KREA

3人のアーティストの合議制で生まれる作品

さて、それではこのプロジェクトのどのあたりが「面白い」のだろうか。

振付とダンスがジェレミー・ベランガールさん、映像制作がジュスティーヌ・エマールさん、この2人との完全な合議制による共同制作なのだという。2人との密接な関係性と、「Parade for the End of the World」の生まれる現場について話すと、渋谷さんは熱い語り口になる。

「ジェレミー、ジュスティーヌともまるで兄弟妹のように仲がいいんです。僕がパリに住むようになってからいつも一緒にいるような仲間です。パレ・ド・トーキョーのレジデンス・アーティストとしてパリで暮らして創作をしていたころに、パリ・オペラ座のダンサーとコラボレーションして舞台を作るというプロジェクトがあって、オペラ座のエトワール(日本でいうプリンシパル、トップ級ダンサーのこと)だったジェレミーが、僕の音楽に振付をすることになりました。年齢も近いことからすぐに仲良くなり、彼は僕の音楽で踊るのが大好きだから、オペラ座のリハーサル室で僕の即興で弾くピアノに合わせて彼が踊ることがよくあった。別に何か本番があるとかじゃなくて、まるで日記をつけるように2人で週に何回もセッションしていたんです。

ジュスティーヌはパレ・ド・トーキョーのアーティストとして日本に来た時に初めて会って、フランス人には珍しく日本的な過密なデジタル情報の詰まった表現が好きなので、やはりすぐに気が合いました。

それでパリ日本文化会館から僕に作品制作の依頼がきたときに、この2人に一緒に『パラード』のリメイクをやろうと持ちかけたんです。2人ともそれは面白いと賛同してくれたけれども、フランス人にとってはこれは斬新なアイデアだったみたいです。クラシカルなものとコンテンポラリーなものをリミックス、リエディットする考え方は日本人には馴染みがあるように思いますが、彼らにとっては予想外だったみたい。

そうして始まった3人での共同作業でしたが、ディレクターがいないから全部合議制なんです。フランス人は日本人から見ると言葉の力を信じる比重がずっと高いので、自分の考えを全部クリアに言葉にして話すんです。そしてフランス人の中でも特によくしゃべる2人なので(笑)、毎回、喧々囂々です。でも僕は、日本人の、いわゆる空気を読んだり、暗黙の了解で進めるやり方はすごく苦手なので、むしろやりやすい。

自分のやりたいという方向があって相手もやりたい方向がある。どこに着地点を見出すか、かなりシビアな議論なんだけど、そこでロジックが面白くなければ、耳を貸そうということになりません。2人とはそういう風に信頼関係を築いた気がします」

具体的な創作の手順は、3人で話し合って決めたプランと構成にのっとって、渋谷さんの音楽制作と併行してベランガールさんが振付を進め、また同時にエマールさんが映像制作をするのだが、それぞれが持ち寄ったアイデアのどちらを優先するか、どちらが折れるかの攻防が激しく続くのだという。渋谷さんの音楽に合わせて振付を変更したり、音楽に合う映像になるようにと変更を求めたり、また、映像のアイデアに譲歩して音楽を変えたりと。

「延々と続くわけです。前回の時は2週間以上泊まり込みしてつくりました。だからといって3人のアイデアをまとめたわけではなく、一般にコラボレーションと言われるものよりも良い意味で散らかっている作品だと思います(笑)。譲り合いとかなくて、それぞれがマックスで表出しているから。だから観客にとっては、見ていて面白いと思います。舞台で一度に起きていることを全部把握するのは、なかなか難しいぐらい情報密度は高い。そういう表現はあまりパリにはないから僕から提案した部分かもしれないです」

今回またその議論と攻防を行うことになる。

『Parade for the End of the World』 Photo:COS-KREA

サティのリズムと格闘

渋谷さんが考えた音楽づくりに関するアイデアは画期的だ。サティの楽譜の拍子とリズムをそっくりそのまま踏襲するが、それにメロディや音をまったく別のものを当てはめるという技法なのだ。この方法を取れば、元の音楽の拍子とリズムを共有するため、同時進行でベランガールさんが振付を考えることができるから、というアイデアだったのだが、作り始めてすぐに後悔したと渋谷さんは話す。

「なんでこんなこと始めたんだろうと。拍子、テンポ、リズムを固定して、でもサティの「パラード」と違う音楽を作るという企みは、実際に実現するのはとても難しかった。 なぜかと考えてみて、サティという作曲家はリズムの引用がしづらいということに、始めてみたら気づいたんです。ほぼ同時代のフランスの作曲家でもドビュッシーやラヴェルだったら、もっとずっと楽にできたアイデアだったと思う。サティの音楽ってドビュッシーやラヴェルに比べるとリズムに癖というか訛りがあるんですよ。ドビュッシーとかラヴェルはハーモニーとか響きの比重が高い。でも、サティは朴訥なメロディで飾りがない音楽だと言われたりしますが、ハーモニーはある意味抜け殻のようなところもあって、リズムはすごく独特です。リズムの癖が激しいのにそのリズムを踏襲しようとしたんですから、悪戦苦闘しました(笑)」

渋谷さんの音楽づくりの技法を単純化して再現してもらおう。例えば、元のサティの「パラード」の楽譜のある箇所は、付点四分音符と八分音符でできたリズムで、 メロディは「ド・ソ・ファ・ソ/ド・ソ・ファ・ソ」だとする。ドの音符の代わりにガンというノイズを当てはめる。ソの音の代わりにピアノの別の音程の音。次のファの代わりに人の声で「あー」と歌う。その次のソの代わりにピアノでまた別の音程の音を叩く、といった具合だ。

これを「パラード」に対して行ったわけだ。メロディはもちろん和声進行(ハーモニー)もすべて置き換えられた。音の高さと質、響きは全部入れ替わっているものの、拍節構造と音の長さは「パラード」とまったく一緒なので、こうしてサティの「パラード」の形を踏襲しながらもまったく新しい渋谷さんの「パラード」が作曲された。

この作曲のほかにも、作品には音楽上のアイデアが様々に実施されている。

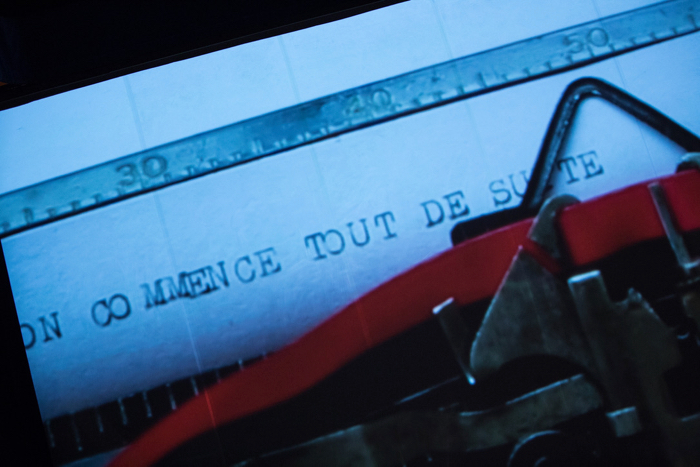

サティのメロディを今度はそのまま持ち出して、シンセサイザーで弾いたものをリミックスするというメロディ引用の遊びもある。また、「パラード」にはサティがタイプライターやサイレン、ラジオの雑音などの騒音や日常音を取り入れたのだが、そのことが賛否両論を呼んだことで知られる。そして、「Parade for the End of the World」はまさにタイプライターの音と映像から始まるのだ。そこにも渋谷さんのポリシーは潜んでいる。

『Parade for the End of the World』 Photo:COS-KREA

「当時の資料を調べてみたら、どうやらサティもピカソも、ジャン・コクトーのことを軽くあしらっているような気がするんです。彼が台本を書いたのに一言も台詞は使われなかったり。それで僕たちのリメイク版では、コクトーの書いたスクリプトを大々的に使うことにしました。僕がタイプライターでコクトーのテキストを打ち、それを画面にプロジェクションして、僕たちのパラードは始まります。台詞を読んでいるのは映像を担当しているジュスティーヌの声です。これはコクトーに敬意を払って復活させるという意図ではなくて、サティとピカソによってボツにされたものを使うことと、賛否の的になったタイプライターを大々的にオープニングでビジュアルにも使うことを組み合わせて、面白がってみたわけなんです」

現代という立ち位置に出現させた、皮肉を籠めた遊びと言えるだろうか。

即興演奏はダンサーとの身体的なコミュニケーション

こうして構成され創り上げられる作品が「Parade for the End of the World」だが、構築されたものばかりではなく、ステージでの即興的な要素も含まれている。作品の中盤あたりにそれは出現する。ピアノの即興演奏とダンスと光の演出による3人の競演だ。エマールさんの光による演出の中、渋谷さんがグランドピアノで即興演奏し、それに合わせてベランガールさんが踊る。毎回まったく違う演奏をするのだそうだ。

ピアノとダンスの即興についても渋谷さんは独自の演奏法を取る。

「ピアノの鍵盤をどう掴むか、その身体的なタイミングと動作が音楽的だったら、どんな音を出しても音楽になるんです。また、それによってダンサーとのコミュニケーションは成立します。弾いている時にメロディや和音を考えることはまったくありません。それはそんなに重要じゃないから。ダンサーとの即興では、自分がどの鍵盤を弾いているのかをなるべく自分が認識しないように演奏します。椅子に座らずに立って弾くことも多くて、手元の鍵盤は見ないで、ダンサーだけを見て、身体的な同期とか気の流れのようなものを意識しながら演奏します。立ってピアノを弾いていると、楽器の弦部分に近いから自分の打鍵の響きが直に聞こえるので、より直感的に鍵盤を掴めます。その響きに対して自分の身体的なアクションをどう取るかが、ダンサーと即興的に演奏するということなんです」

毎回ちがう即興演奏とダンスには、きっと毎回の驚きがもたらさられることだろう。

あらためて今回の作品の見てほしい、聴いてほしいところは何なのかを渋谷さんに聞いた。

「日本での上演ということで、僕たちが意識しているのは、日本の観客、聴衆の特性ですね。コンテンポラリー作品に向き合うときに、フランス人はそれでも美しさやバランス感を前提にして捉える傾向がありますが、日本の人たちはノイジーであったり、過密や過剰であったり、ぶつかりあったりするようなことを受け止めてくれる傾向があります。ですから、ジェレミーとジュスティーヌには、日本は大丈夫な土壌だから、単に美しくて理解しやすい作品を作るんじゃなくて、思い切っていろいろチャレンジしようよ、と話しています。でも彼らには常に優美さがある、そこがやってて面白い。ジェレミーはパリ・オペラ座の人気エトワールでしたが、今はオペラ座は引退して、フリーで踊ることもあればコレオグラフだけやることもある。実際に彼が出演しないで演出、コレオグラフだけして、僕が音楽を作るというプロジェクトが、あるシアターからの委嘱で近い将来実現しそうです。また、映画の俳優としても引っ張りだこです。ジュスティーヌは映像表現とテクノロジーのバランスが独特で、非常に彼岸的なところがある。あまりいないタイプの映像作家で、僕とはすごくたくさんのプロジェクトをやってるから、言わなくても通じることもあれば徹底的に議論することもある。最近はアンドロイド撮影した映像作品がロシアやヨーロッパのフェスティバルで大人気で、今回のバージョンアップもいろいろ考えているみたいです。すごく変な作品というか過剰な作品になりそうですが、そこを楽しんでもらいたいです」

(取材・文/猪上杉子)

Photo;OONO Ryusuke

プロフィール

渋谷慶一郎

音楽家。1973年生まれ。東京芸術大学音楽学部作曲科卒業。

2002年に音楽レーベルATAKを設立、国内外の先鋭的な電子音楽作品をリリースする。代表作にピアノソロ・アルバム『ATAK015 for maria』『ATAK020 THE END』、パリ・シャトレ座でのソロコンサートを収録した『ATAK0

22 Live in Paris』など。また、映画「はじまりの記憶 杉本博司」、「SPEC」など数多くの映画音楽も担当。

2012年には、初音ミク主演による世界初の映像とコンピュータ音響による人間不在のボーカロイド・オペラ「THE END」をYCAMで発表。同作品は、その後、東京、パリ、アムステルダム、ハンブルグ、オーフス、ジョージアで公演が行われ、2018年にはスペイン二都市での公演も決定している。

2017年には人型アンドロイドとオーケストラの共演による史上初のアンドロイド・オペラ「Scary Beauty」をオーストラリアで初演、世界各地での巡回も予定されている。

これまでに複雑系研究者の池上高志、ロボット学者の石黒浩、アーティストの杉本博司、元パリ・オペラ座・エトワールのジェレミー・ベランガールらと横断的なコラボレーションを行う。現在は東京とパリを拠点に活動を展開している。

https://atak.jp/ja/about/keiichiroshibuya

【公演情報】

『Parade for the End of the World』(日本初演)

横浜ダンスコレクション2018 ダンスクロス

日時:2018年2月15 日(木)〜 2月18日(日)

会場:横浜赤レンガ倉庫1号館 3Fホール

振付・出演:ジェレミー・ベランガール

音楽:渋谷慶一郎

映像:ジュスティーヌ・エマール

共同製作:パリ日本文化会館

お問い合わせ:http://yokohama-dance-collection.jp/

Photo:COS-KREA

【イベント情報】

横浜ダンスコレクション2018 SESSION / TRACE / HOME

会期:2018年2月2日(金)~2月18日(日) 計17日間

会場:横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜にぎわい座 のげシャーレ、象の鼻テラス

お問い合わせ:横浜赤レンガ倉庫1号館[公益財団法人横浜市芸術文化振興財団]

TEL:045-211-1515

http://yokohama-dance-collection.jp/