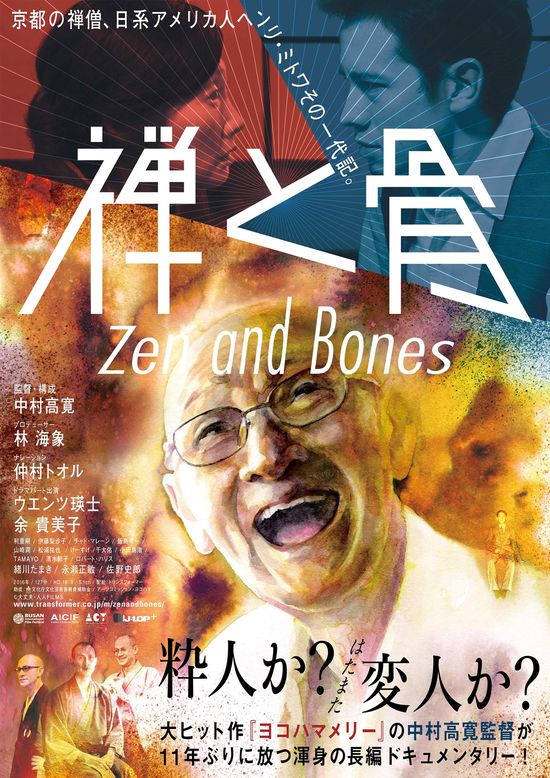

『禅と骨』

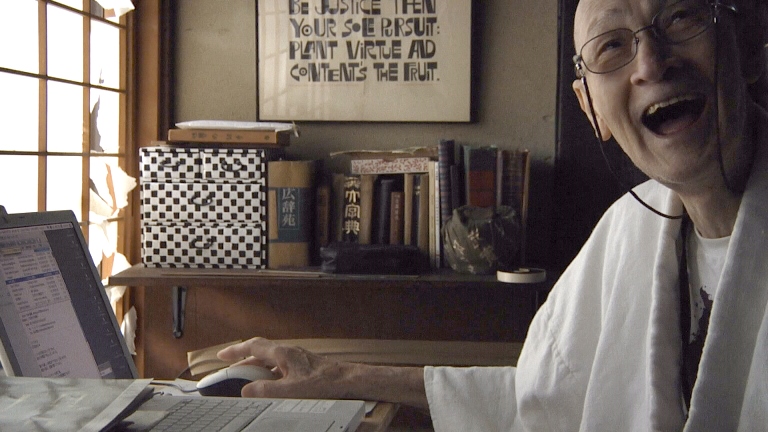

京都嵐山・天龍寺に、一風変わった禅僧がいた。名は「ヘンリ・ミトワ」。横浜でアメリカ人の父と新橋芸者だった母の間に生まれた日系アメリカ人。単身渡米するも、戦時中は敵性外国人として日系人強制収容所で過ごす。戦後はロサンゼルスで過ごしたあと日本に帰国。日本文化を愛し、茶道、陶芸、文筆にも優れた才能を発揮したヘンリは、青い目の文化人として悠々自適な晩年を過ごすはずだった。が、80歳にして突如『赤い靴』をモチーフにした映画を作りたい!と夢を追い求め、周囲の人間を巻き込んでいく。

京都嵐山・天龍寺に、一風変わった禅僧がいた。名は「ヘンリ・ミトワ」。横浜でアメリカ人の父と新橋芸者だった母の間に生まれた日系アメリカ人。単身渡米するも、戦時中は敵性外国人として日系人強制収容所で過ごす。戦後はロサンゼルスで過ごしたあと日本に帰国。日本文化を愛し、茶道、陶芸、文筆にも優れた才能を発揮したヘンリは、青い目の文化人として悠々自適な晩年を過ごすはずだった。が、80歳にして突如『赤い靴』をモチーフにした映画を作りたい!と夢を追い求め、周囲の人間を巻き込んでいく。

ドキュメンタリー、ドラマ、アニメなど、様々なジャンルを駆け巡りながらヘンリ・ミトワという人間に迫っていく異色作。

「自分にとってドキュメンタリーとは何か」を問い続けた。

ーーー『禅と骨』、拝見しました。2時間を超えるドキュメンタリー映画、それも戦前・戦中〜戦後を生き抜いた人の人生というと重々しいイメージですが、時間を感じさせずぐいぐい引き込まれていき、すごくエンターティメント性を感じました。あの構成は最初から想定していたのでしょうか。

中村監督(以下、中村):いえ、最初に考えていたプロットは全然違うものでした。ミトワさんの『赤い靴』映画化への執念とその活動を追いかけて、ラストはミトワさんが撮りたかった『赤い靴』のワンシーンを彼自身に撮影してもらおう…と考えていました。そのプロットでは、1年でクランクアップする予定だったんですよ。ところがクランクインから8ヶ月後にミトワさんが体調を崩され、入院を余儀なくされてしまった。そこからですね、今の構成とスタイルを考えたのは。

ーーー見ていて、すごくライブ感があるな、と思いました。

中村:撮っていた私もライブ感がありましたよ(笑)。この映画はどうなるんだろう…と思いながら撮影していました。もちろんどうやって終わらせるべきか、漠然とながらもゴールは決めていたし、本質的な軸は変わっていないんですが、そこに至る道筋は大きく変化しました。

ーーーゴールはブレていないのですね。その変わらなかったゴール、映画の「軸」とはどういうものだったのですか?

中村:ミトワさんをただ紹介するのではなく、彼の人間像そのものを描こうと思っていました。ミトワさんの人生を追っていき、最後に「ミトワさんが撮りたいもの、求めていたものは何だったのか」を示す。この軸はミトワさんが入院する前から変わっていません。

実は本作は、友情で始まったドキュメンタリー映画です。ミトワさんはその数奇な人生からか、彼自身のドキュメンタリーを撮りたいというオファーは数多くあったらしいんです。けれど、ミトワさんは自分が出演したいわけではなくて、ずっと『赤い靴』の映画を撮りたがっていた。けれどもその企画は映画会社やプロデューサーに断られ続けていたのです。

そんな中、本作の企画者でもあり、出演もしている松永賢治さんが「ミトワさん自身の映画があれば、それを観て興味を持って『赤い靴』の製作に協力したり、スポンサーになってくれたりする人が現れるかもしれない」と本作に出ることを説得し続けていたのです。その男同志の友情に心打たれ、もともとミトワさんを知っていた林海象監督(はやし かいぞう/映画監督・映画プロデューサー。代表作は『私立探偵濱マイク』シリーズなど)と私で制作することになったんですよ。最初、私は「これでミトワさんの夢が叶うならそれでいい」と思って、『赤い靴』製作実現のための踏み台になるつもりだったんです。

ーーーもともと中村監督が「作りたい!」と熱望したというよりは、「ミトワさんのために」製作がスタートしたのですね。ところが、撮影半ばでミトワさんが倒れてしまった。

中村:はい。その前の話を少ししておくと、この撮影に入った頃の私はちょうどこの業界に入って14年経った頃で、映画だけではなくてTVドキュメンタリーや情報番組、企業PR制作などを生業としていました。さまざまなジャンルの映像制作に携わる中で、「自分にとってのドキュメンタリーとは何なんだろう」と、模索していた時期だったんです。そんな中でのクランクインして、ずっと煩悶しながらカメラを回していたところでミトワさんが倒れてしまった。

それまでは「ミトワさんのための映画」だったものが、ミトワさんを撮れなくなったことによって初めて「なぜ私がこの映画を撮るのか?」と問われることになりました。本人不在の中でこの映画を完成させるために、自分にとっての「この映画を作る内的必然性」を見つけざるを得なくなった。

もっとも、たとえ対象者がいなくても、きれいに纏めようとすればそれなりの映画はできたかもしれません。でも、この映画はそういったテクニックで取り繕うものではないと感じていた。だから映画を完成させるためにも、自分にとって「ドキュメンタリーとは何か」を朝から晩まで考えて考えて、考え抜きました。そうこうしているうちにとうとうミトワさんは亡くなってしまった。

「ドキュメンタリーとは何ぞや」。ミトワさんがいなくなったことによって、その問いは今までになく大きなものになりました。そして最終的に、この映画では今まで自分が築き上げてきた表現方法やスタイル、「これがいい!」と思っていた価値観などを全部ぶっ壊して、その先にあるものを追求していこうと決めました。

©大丈夫・人人FILMS

”ドキュメンタリー”とは、社会を見つめていくこと。

ーーーでは、今の中村監督が考える「ドキュメンタリー映画とは何なのか」、答えは出たのでしょうか?

中村:逆に聞きますが、「ドキュメンタリー」とは何だと思いますか?

ーーーえーっと……。そう問われると漠然としています…。NHKの番組のような……。対象者の人生を追っていくもの……でしょうか?

中村:一般的にそういうイメージの方は多いですよね。しかしそれは数あるドキュメンタリーの一部でしかありません。批評家に聞くともっと厳しい制約を持つ人がいます。「ナレーションを入れてはいけない」とか「音楽を入れてはいけない」と言われることもあります。ナレーションが入ると作り手の視点で世界が作られてしまう、創作になってしまう、と。対象者の声だけでどう物語を紡げるのかが大事だ、と考える人もいるからです。

ところで、ドキュメンタリー映画のはじまりと言われている『極北のナヌーク』(※1922年/製作:アメリカ・フランス/『極北の怪異(極北のナヌーク)』)という映画をご存知ですか?ナヌーク家というエスキモー・イヌイット族一家の生活習慣などを追ったものなのですが、後年それは演技だったことが判明しました。監督が頼んで、昔のエスキモーの生活を再現してもらっていたのです。

ーーーえっ!!再現ドラマだったんですか!

中村:はい。でもその映画を「こんなものはドキュメンタリー映画ではない」とは誰も言いません。それは、エスキモー・イヌイットの生活習慣を実際に演じてもらったことによって、貴重なアーカイブになっているからです。それまで西洋ではほとんど知られていなかったイヌイットの生活を、このフィルムでは確かに描いているのです。

私が考える”ドキュメンタリー”とは、「今の社会をどう見つめていくか」。これに尽きると思います。その1点さえあれば、ナレーションを入れようが、音楽を入れようが、役者を使おうが、ドキュメンタリーになり得ると私は思います。言い換えれば、「作り手に、社会ーーひいては世界を見つめようとする”思想”があるかどうか」。

この映画では、「ドキュメンタリーだからやっちゃいけない」「ドキュメンタリーはこうあるべきだ」という自分の中にある枠組みや壁を全て壊そうと思ったのです。なぜやってはいけないのか、それにどういう意味があるのか、ひとつひとつ全て突き詰めて考えよう。そう思いながら撮影を進めていきました。

それが、この映画自体の作り方にも如実に現れています。途中までは最初に考えていたプロットに沿って撮影していたものの、その全体像を一度全て壊して、そのあとに立ち上るものを作っていこうと思いました。壊して、作って、また壊して作り込んで、と一進一退で進めていく中で、徐々に徐々に、今のスタイルが見えていったのです。

ーーーそれは、気の遠くなる作業ですね。今までのキャリアで培ってきたものや積み重ねてきたものを、全てなかったことにしたということですよね?

中村:ですね。通常の「表現を進化させる作業」は、自分の創作スタイルや作家性を深く、濃く煮詰めていく方法で、それはもちろんとても大事なことです。しかしその手法は今の私には興味がなかったし、何よりも今回の映画に合わないと思いました。私自身、こういうやり方で撮影を進めていったのは初めてだったのですが、終わったあとはもうヘトヘトで。2ヶ月くらい『明日のジョー』のラストシーンのように、真っ白に燃え尽きていました(笑)。今の段階では「もう二度とやりたくない……」と思います(笑)。

ーーー壊してみて、真っ白になるまで自分を出し切ったんですね。

中村:はい。もう内臓まで出し切った!と言えるくらいです(笑)。けれども、自分にとってはとても幸福な時間でもありました。なぜならルーティーンワークではないので「これからどうなるんだろう」と、ある意味ハラハラ、ワクワクしながら映画を作ることができたからです。そんな機会は滅多にないんですよ。多くの場合は予算に合わせた日程、そして納期が決められていて、そこに向かって進めて行くものです。この映画では、ミトワさんを通して自分の表現方法を再構築して、失敗したら次の方法を考えていくことができた。そんな作り方ができたのは表現者としてすごく幸せだったな、と思います。

「ヘンリ・ミトワ」を通して、横浜の近現代史を語りたい

ーーー今までのやり方を一旦リセットするということは、『ヨコハマメリー』での評価も意識しないようにするということでしょうか。『ヨコハマメリー』の評価が高かった分、期待も大きかったと思うのですが。

中村:その答えになるかわかりませんが…。「ヨコハマメリーが好きだ」と言ってくれてすごく応援してくれていたある映画評論家の方が『禅と骨』の試写会を見に来てくれたのですが、途中で帰ってしまったそうです(笑)。

ーーーうわあ(笑)!

中村:「この映画はどんどん濁っていくね」と言い残して。でもそれも正しい見方だと思いますよ。混沌としてカオスの中から何が立ち上がってくるのか?それが本作の見どころでもあるので。最後まで見てはほしかったですけどね(笑)。

ただ、リセットしたのは表現方法で、私の中には変わらないひとつのテーマがあります。私は「横浜の近現代史」にとても興味があるんです。「ハマのメリーさん」という人は、戦後、進駐軍相手の娼婦だった実在の人物で、私くらいの年齢だと実際に会ったことがある人も多い、数十年横浜の街角に立ち続けていた人です。そのメリーさんを通して、横浜の戦後史を見つめていきたいと思って『ヨコハマメリー』を制作しました。

ーーーそれを、今回はミトワさんで試みたんですね。確かに観終わったあと、「これは戦後史だな」と感じました。

中村:そうなんです。ミトワさんのお父さんの時代にまで遡れば、明治・大正・昭和と、20世紀を駆け抜けた人生になるんですよ。この映画は確かに友情から始まり、『赤い靴』の踏み台でいいと思って撮り始めたのですが、しかし「ヘンリ・ミトワ」という1人の人間を通して日本の近現代史を見つめていきたい。そのテーマは自分の中にずっとありました。

そして、『ヨコハマメリー』が終わった時に「次はアメリカだな」と漠然と思ったことも事実です。戦後の横浜において「アメリカ」とはなんだったのか。これを一度ちゃんと見つめ直さなければ、『ヨコハマメリー』の回答にはならないし、その先には戦後だけでなく近現代まで遡らなければならないと考えていました。今振り返れば、ミトワさんとの出会いも必然だったのかもしれませんね。

ドキュメンタリーを撮ろうとする時、いちばん難しいのは観念や思想をいかに肉体化するかというところだと思います。私の中には「横浜、日本の近現代史」というテーマがあった。それを映像にして皆さんに見ていただく方法は無数にあって、あるが故に難しい。その表現方法を突き詰めていったとき、一度壊さないとそれはできないな、と思ったんです。

ーーー『ヨコハマメリー』を作り上げたときとは、また違った感慨があるのでしょうか。

中村:『ヨコハマメリー』は20代のときに撮った映画です。今思えば、あの年齢の、あのときしか作れなかった映画だと思うんですよ。映画監督でもあり俳優でもある利重剛(りじゅう ごう)さんに「ヨコハマメリーは、中村くんが”撮れてしまった映画”だね」と言われたことがあるんです。確かに、20代特有の青臭さとか、初めて映画を撮った熱量とか、あのときだから出会えた人、あのときだからできた人間関係、そして若くて未熟だった私への周囲の手助けなども含めて、全て「撮らせてもらった」映画だなあ、と思います。

ただ、利重さんは「この映画(『禅と骨』)は、中村くんが確信的に撮った映画だよね」と言ってくれて。それは本当にそうで、今ようやくスタートラインに立ったような気持ちです。

横浜に住む表現者として、そこに住む人々の営みを追うこと

ーーー横浜の近現代史をテーマに抱えている、と伺いましたが、次の映画の構想はありますか?

中村:正直に言えば、今の段階では次は何も考えていません。今はまだ考えたくないというか(笑)。2作で終わってもいいんじゃないかっていう気すらしているんですよ。

中村:ちなみに、私は自分の仕事は「映画監督」ではないと思っています。TVの仕事も行っていますし、文筆にも携わっていますし。「監督」と呼ばれて映画を撮ってはいますけども。私の中でいちばんプライオリティが高いのは「横浜の一市民であること」です。一人の市民であり、住人であり、それがたまたま映画を撮る技術を持っていただけ。なので、今も昔もアーティストやクリエイターという以前に「ただ、街にいる映画屋さん」という意識でいます。

ーーー監督の考える”横浜映画”とはどのようなものでしょうか?

中村:映画は、人と人との関係性の中で生まれるものです。人と場所とが、それぞれが関わりあっていく中で作品というものは生まれます。まず「横浜」ありき、という発想からは抜け出した方がいい。マリンタワーやみなとみらいを撮れば横浜なのかといえばそうではないし、開港記念会館の横に岡倉天心の記念碑(※「岡倉天心誕生の地」碑)があることを伝えれば横浜裏話なのかといえばそうではないし、横浜市歌を歌えなくても横浜市民でしょう(笑)。横浜の情報をいくら映像で伝えてもそれはただ単に情報でしかなく、そこから「今」に繋がらないとドキュメンタリー映画にはならないんですよ。「この街とどう関わっていくか」というところを描いて初めて、人々が生きる「今の横浜」のリアリズムが現れてくる。そういう意味で『禅と骨』は、例えば京都を撮ろうがアメリカを撮ろうが、その先に「横浜」が見えていれば”横浜をテーマにした映画”になるはずだと思いながら撮った作品です。もっと突っ込んで言えば、「私が撮れば、それは横浜映画だ」とも思いますよ(笑)。

ーーー確かに! 『禅と骨』は、京都とアメリカでの生活が印象に残る映画にもかかわらず、「横浜の戦後史」を強く感じました。

中村:横浜って、たかだか150数年の歴史しかない街ですよね。そんなところで生まれ育ったミトワさんがなぜ京都を選んだのか、とか。なぜ私たちは京都のお寺で横浜の話ばかりしているのか、とか(笑)。それも含めて横浜史のアーカイブですから。

ーーー横浜が情報発信をする時、どうしても観光客誘致の目線になりがちですが、そうなると住んでいる人の営みが見えてきづらいですよね。

中村:でもそういうことは、横浜の人間がきちんと考えていかなければいけません。でないと、こんなにTVや映画でロケ場所として提供していても、ただ画的に良いとか見栄えがするというだけでしか使われなくなってしまいます。

映像だけではなく、横浜で表現活動をする全ての人間が「なぜ横浜で表現をするのか」ということにもっと自覚的でいるべきだと思います。横浜の潜在的な財産が「単なる背景」としてどんどん消費されていってしまうのは大変もったいないことです。横浜には描くべきものはいっぱいあるし、ここに根付いて暮らしている人も大勢いる。「横浜らしい」財産はまだまだたくさんあります。

それらを掘り起こして、この土地に生きる人々の記憶や思想をどう残せるかということに、今の自分のベクトルは向かっています。

ーーー中村監督、ありがとうございました。

画家のパウル・クレーは「芸術の本質とは、見えるものをそのまま再現するのではなく、目に見えないものを見えるようにすることである」と言ったそうです。このインタビューを記事に書き起こしている間、その言葉が頭から離れませんでした。ドキュメンタリーとは?映画とは?そして横浜とは? 『禅と骨』は、ヘンリ・ミトワという青い目の僧を通して、今まで見えていなかった「横浜」が見えてくる気がしました。未見の方は、ぜひその目で確かめてみませんか? 2時間7分、決して長くは感じないと思います。

<了>

(取材:2017年8月21日 文章:いしだわかこ)

■禅と骨

監督・構成・プロデューサー:中村高寛

プロデューサー :林海象

ドラマパート出演:ウエンツ瑛士 / 余 貴美子 / 利重剛 / 伊藤梨沙子 / チャド・マレーン / 飯島洋一 /山崎潤 / 松浦祐也 / けーすけ / 千大佑 / 小田島渚 / TAMAYO / 清水節子 / ロバート・ハリス / 緒川たまき / 永瀬正敏 / 佐野史郎

ナレーション :仲村トオル

音楽:中村裕介×エディ藩・大西順子・今野登茂子・寺澤晋吾・武藤イーガル健城

挿入曲「赤い靴」岸野雄一×岡村みどり×タブレット純、「京都慕情」岸野雄一×重盛康平×野宮真貴、エンディング曲「骨まで愛して」コモエスタ八重樫×横山剣(CRAZY KEN BAND)

2016年 / 127分 / HD 16:9 / 5.1ch

配給:トランスフォーマー

上映場所:

横浜ニューテアトル TEL:045-261-2995

関内駅北口イセザキモール内 ブックオフ隣

他、ポレポレ東中野、キネカ大森など、全国順次公開

公式サイト:http://www.transformer.co.jp/m/zenandbones/