第25回:制度論としてのホワイト・キューブ ― 逸脱する美術との関係

近代以降の美術作品が、その収まり先として美術館が想定されはじめ、現在にも引き継がれている。一方で、美術館に収まることを想定しない、あるいは拒否する作品が現れ出したことも事実で、それは一体何を意味しているのか、というのが今回のトピック。

美術館は、展覧会を組織する使命とともに、作品の収集とその保存・管理というもう一つの重要な役割を担っている。美術を語るということは、作品=モノを語ることであり、その意味でも美術館にとって、いかに多くの美術史上重要な作品を収蔵しているかは、その活動の根幹にかかわる問題でもある。

そして、そうした活動において美術館は、美術作品の美術史的価値と市場価値の決定の最終的な段階として関わっているとも言えるだろう。

前回でも触れたが、ホワイト・キューブが、たんなる白い壁に囲まれた展示室を示しているのではなく、一つの制度として認識され、議論されてきた経緯がある。美術館における展示壁、あるいは商業ギャラリーにおける展示壁を巡る言説とは如何に展開されてきたのか。美術史家ロザリント・クラウスは、19世紀に美術館が誕生し、官展サロンも含め、美術が展示空間においてプレゼンスされるようになった経緯を述べ、そこにある壁面を展示のためのみならず、批評の基盤としての役割も、そして、パトロンと美術作家間の取引(市場=マーケット)の表象として意味付けている。とりわけ批評という行為においては、「この特殊な文脈の中に登場する作品に対して批評を書く基盤となり、他方で選別(内包と排除)の暗黙の基盤として機能」していることを指摘している。そして、19世紀以降の絵画が、「展示空間 — 壁面 — を内在化し、これを表象し始めたのである。」

美術の価値付けと美術館

日常の生活の中で、必要とされる様々な商品は、その需要に従って生産量が決定される。需要が多ければ、生産量も増え、こうした場合の商品の値段は廉価なものとなる。一方、世界に一つしかないダイヤモンドで作られた宝飾品は、文字通り世界に一つしかないため、その値段は高価なものとなる。それでは、美術作品は、どうだろうか。自らの手で描いた絵画や、大理石や一本の木から掘り出した彫刻は、世界に一つしかない宝飾品に近い属性を持っている。それらは、材質やそれに費やされた労働力のコストに付加価値が加えられ高価な値段となる。この場合の付加価値とは、その作者の作品の市場価値から判断される場合が多い。たとえ同じ素材を使い、技術的に優れていても、名もない美術家の作品の値段は、すでに世間で評価が決まった美術家よりも安くなる。これらの付加価値は、どこで決定されるのだろうか。美術作品が、最初に露出する場は、商業画廊である場合が多い。無名の新人の新作を美術館で、最初に展示することは極めて稀である。なぜなら、公共の美術館の活動予算が、公的資金に支えられている以上、展覧会の実施等の活動を決定付けるための公的な合意形成が必要だからである。商業画廊は、そのオーナーの主観と同時代の美術の動向を鑑みながら、新人作家を発掘し、作品制作を依頼。作品発表までの間には、顧客への情報共有を行いながら、販売のマーケティングを行う。そこでの販売実績、あるいは海外でのアート・フェアにおける海外市場での実績、批評の有無等によって、さらに作家を継続して発表するかどうかが判定される。美術館は、市場における、あるいは批評における合意形成の進捗を窺い、そうした結果に従って、美術館における展覧会を組織し、その後、幾つかの作品が購入される。

このように、美術館は、美術作品の価値付けと、歴史化の作業に大きく加担する機関として機能している。この作業は、気まぐれに行われるのではなくシステム化(制度化)されており、この意味でも、美術館が一つの制度として存在していることが分かるだろう。

それでは、制度としての美術館という言い方は一体何を意味しているのか。すでに述べたような美術館の位置づけは、言い換えれば、世界中から美術史上重要な作品を収集し、一定の系(美術史という文脈)に従って分類、命名し、文化財として公共へと還元していくことである。ところで、こうした言説は、次のようなフーコーの言説と重なることになる。「『権力』とは、あらゆる水準の人間的活動を、分類し、命名し、標準化し、公共の文化財として知のカタログに登録することである。」美術館もまた知の制度として機能し、様々な美術作品を「美術」として標準化してきたわけだ。この意味で、美術館は、「知の権力」装置の一つということになる。美術館が、作品の収集を決定づける基準は、先述したように、美学的、美術史的価値と市場価値である。そこでは、一定の価値基準(標準化)に従って、取捨選択も行われる。

こうした制度としての美術館におけるホワイト・キューブの制度的役割は、すでにロザリンド・クラウスの引用で紹介したが、一方で権威・権力に抗する行為を、その展示において表明しようとする作品がある。例えば、ハンス・ハーケ。ハーケは、1971年に、グッゲンハイム美術館のトラスティー(理事)であった不動産事業者のハリー・シャポロフスキー(Harry Shapolsky)の不動産売買の記録を克明に調べ上げ、その幾つかに不正な売買があることを嗅ぎ付け、その記録を作品とした。その作品「Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971」を同美術館の個展に展示しようとしたのだが、問題になり、個展は中止となった。ハーケは、社会のシステムに眼を向け、とりわけ美術、あるいは美術作品がどういった社会システムの中で、取り扱われているかをテーマにする。同時に、美術作品を価値付け、歴史化する美術館の運営にどのような資金が投入されているか、あるいは美術作品を一体どんな人間が購入しているかを検証しようとした。

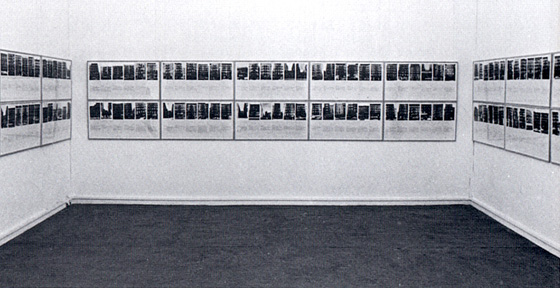

Shapolsky et al. Manhatten Real Estate Holdings, Real-Time Social System, 1971

Solomon R. Guggenheim Museum, NY, NY(show removed before opening to public)

ハンス・ハーケは、制度としての美術館に異議申し立てをした、ということになるだろうし、それは、美術館という権力に抗した姿勢と見えるのだろう。ところが、すでにフーコーの引用にあるように、ハーケの作業そのものが、美術館の作業そのものと重なることを忘れてはならないだろう。思想家の内田樹が、「『権力批判』論であっても、それが『権力とはどのようなものであり、そのように機能するか』を実定的に列挙し、それを『カタログ化し、一覧的に位置づける』ことを方法として選ぶ限り、その営みそのものが『権力』と化していることになります。」と述べるように、ハーケの作業もまた一定の知の枠組みにおいて、詳細に収集された情報を体系化している以上、その行為そのものが「権力」として機能せざるをえない。

一方、こうした美術史の言説の中で、制度としての美術館に異議申し立てをする美術を十把一絡げに語るのものまた危険だろう。

例えば、50歳という若さで他界した美術家殿敷侃(とのしき・ただし/1942~1992年)の場合。美術館という枠を超えたその活動を巡って語られる言葉を挙げてみると次のようなものが見いだせる。

「従来、ファウンド・オブジェはそのモノが本来ありうべからざる場をしてのギャラリーや美術館などに持ち込まれることによって美術品になりえた。だが、殿敷はこのような制度を何ら信用していないし、その作品は、そのような制度を必要とはしていない。彼の作品は、美術制度内の空間であろうが、その外部の生活空間であるかを問わず、異化の度合いを極限まで高めることによってその場を異化し、廃棄物を作品として成立させてしまうからである。」註1)

ここで使われているファウンド・オブジェとは、殿敷が見いだした生活廃棄物のことを指している。

また、こうした美術作品に生活廃棄物、ないしは廃棄物が素材として使用された歴史的経過をながめつつ、学芸員の渡辺誠一は次のように指摘する。

「殿敷の廃棄物による表現と、アセンブリッジ註2」による『廃品芸術』との決定的な差異としてまず挙げなければならないことは、殿敷の作品が、その素材のもつ意味に、いわば形式より内容に、深くかかわって成立するというところにある。」ここで言う内容とは、作家殿敷とその素材との関係を決定付ける何ものにも代え難い理由について述べている。続けて渡辺は、次のように述べている。「殿敷の表現の特質は、その素材が廃棄物であるにせよ、自然から取材されたものであるにせよ、そこに一貫して『打ち捨てられたものを直視する眼差し』があるということである。日常に存在しながらも、看過され隠蔽されてきたものが、殿敷の眼差しと手を経て、露わにされてきた。注意すべきことは、その眼差しを可能にした、殿敷の位置である。翻って、彼がその原体験を制作の起点に据える決意をした時、この国では、被爆の記憶はすでに風化し、目を背けられ、覆い隠されようとさえしていた。彼が身を置いていた座標は明瞭である。廃棄され、放置されて、すでに死を刻印されながら、その消滅を、大地に還ることを、許されないものたち。いわば死をなお生き続けることを宿命づけられたものたち。殿敷もまた、その身体に死を宿しながら、それらのものたちを見据えていたのだ。いわば殿敷もまた、死を生きたのである。」註3)

このように殿敷の場合、廃棄物は作品制作のために採用された素材ではない。廃棄物そのものが、自身の表現の根源を表象化しているのだ。つまり、形式を優先するのではなく、あくまでもその内容を前提としているわけだ。美術館で展示をしなかったことが、すぐに美術館の制度批判に繋がるわけではない証左だろう。

殿敷の死からすでに22年の歳月が経とうしている現在、その作品の幾つかは、美術館の所蔵作品となっている。自画像等の絵画作品を別にすれば、その作品群は、インスタレーションと称する一時的な展示行為として提示された作品であり、それらを現在観ようとすれば、再制作を行わなくてはならない。ただし、作家自身はもうここには居ないとなれば、制作を指示する手だてを見いだすのは容易ではない。殿敷のみならず、主(あるじ)なき後に残された、とりわけ60年代、70年代のコンセプチュアルな作品の素材をどう位置づけるのか。

今日美術作品のプレゼンスは、確かに、美術館や画廊であることが一般的になっている。無論、自身が収集し、その作品を居住空間に布置することもあるし、商業空間をはじめパブリックな空間(ニュー・ジャンル・パブリック・アートも含め)に置かれることもある。しかしながら、それらは決して消耗品ではないとすれば、最終的に作品は、どこに収まるべきなのか、という課題は残る。たとえ、その収まり先の一つである美術館を制度批判した作品であったとしても、その制度批判が美術史的言説として位置づけられ、一つの歴史的事実として認知される以上、またしても、その行き先は美術館ということになるのだろうか。

地域ベースのプロジェクトである黄金町に展示されている「街の隙間」2012, 吉野ももの作品。

*文中での内田樹のテキストは、「寝ながら学べる構造主義」文春ウエッブ文庫、2004を参照、引用した。

註1 「殿敷侃—反省的芸術」山本和弘、SOS PLAN 1991発行、p.5引用

註2 「アセンブリッジ」とは、1961年ニューヨーク近代美術館で開かれた展覧会名(“The Art of Assemblage”)を指している。

註3 「殿敷侃—死を生きる座標からー」渡辺誠一、下関市立美術館発行、1993、pp.6-7引用

著者プロフィール

天野太郎[あまの たろう]

横浜美術館主席学芸員