「持続化」という言葉の罠

昔から大勢ではなく一人で飲むのが好きで、いつも店のマスターや常連さんとの会話を楽しんでいる。今年よく行く飲み屋でミニマリストの方から示唆に富んだ話を聞いた。「続けるな、捨てろ、“持続化不可能”なことをやれ、そうしなければ新しいことを始められない。」

この1年を締めくくるのに最も心に残った話だった。発言されたご本人は時にホテル暮らしをされているそうだから、その真意は物を持たない生き方の指南であったかもしれない。ただ、今年は「持続化」という言葉を多く目にしたので、真逆をいく「持続化不可能を目指せ」という言葉はとても新鮮で興味深く、思考を巡らせるきっかけとなった。

横浜の関内は、一人でも居心地が良い店がある街(筆者撮影)

「持続可能」といえば2030年に向けた人類の目標設定であるSDGs。これは全球的に誰一人取り残さない持続可能な社会をつくる強い意志が表れた言葉だ。これに依らずとも人口減少局面、超超高齢化社会の日本では、「持続可能」という言葉は近年よく使われる。本サイトのタイトルとなる横浜市の創造都市施策もまた2004年に持続可能性都市を掲げて始められている。

ここでいう「持続可能」とは一体何を指しているのだろうか。それは「社会の成熟」であり、そのための「社会制度の更新(アップデート)」だろう。資源と時間に限りがあるなかで、何か新しいことを始めようとすれば、何かを捨てないとならない。あえて持続させないものが出てくる。しかし、捨てるのが人であってはいけない。SDGsに掲げられている「誰一人取り残すことなく」は、社会をアップデートしたときにすべての人が同じように社会に接続できる状態と、それに向けてのリーダーシップを示している。それであれば、捨てるものとはモノやコトになる。もしくはあらかじめ持続不可能なものとして、モノやコトを仕掛けることになる。

今年アーツコミッション・ヨコハマ(以下ACY)は、NOSIGNERの太刀川英輔さん、よこはま動物園ズーラシアと組んで「We Brand Yokohama 進化の学校」を開催。これは、太刀川さんの提唱する「進化思考-生物の進化から、事業と人の進化を学ぶ」をベースとしたワークショップで、地球規模の気候変動、災害の時代において、環境共生社会のためのイノベーターの学びの場の形成とコミュニティ醸成を目標とした。

横浜市の創造都市施策に戻ると、初期段階のプロジェクトは、都市の穴やエッジへ、時限的に、仮設で、芸術を核とした山を連続して起こし全体を漸進させていく特徴があった。今風にいえば、タクティカル・アーバニズムに似たアプローチである。この用語についてアートスケープのアートワード(著者:中村健太郎)の掲載を引用すると「社会実験や暫定利用などの“安価で速い、小さな変化”を積み重ねて知見を蓄積しながら、施設の建設や制度設計といった都市計画レベルの“高価で遅い、大きな変化”のあり方に影響を与えることを目的とする。」とある。考え方としては初期創造都市では正に似たような展開がされていた。NPOが主体となった市民主導、芸術を核に置いたアートイニシアティブがあり、大規模な開発というよりは都市の余白に東洋医学の鍼治療のように刺激をあたえることで街の流動性を高めていた。

代表的なのが、2005~2006年にあった旧帝蚕倉庫事務所棟を活用した北仲BRICK&WHITEであろう。同所は当時、森ビルの用地の歴史的建造物で、BankART1929と共に暫定活用を行い、約60組のアーティスト、クリエイターが活動していた。このインパクトとして横浜市の誘致助成が強化され、芸術不動産の取り組みが始まる。また、その歴史は現在も同地の開発に影響を与えている。

港町横浜は人や文化の交易で発展してきたので、流動性を促す施策は、横浜ならではの取り組みといえる。歴史的建築物等を保存するだけではなく、常に鮮度をもって使い倒していくことで街を開いていった。

こうして過去を振り返るに創造都市横浜は、誰も追随できない芸術表現や、地域の熱狂、絶え間ない挑戦など、持続“不”可能の連続だった。全力で走り誰かにつなぐ、そしてまた誰かがリレーすることで、より速く遠くへと進んできた。都市や社会の持続可能を意識して自らの活動を開いていけば、自分の活動もまた持続可能になっていく。新型コロナウイルスにおいて突きつけられた「持続化」という言葉はその本質を取り違えると異なる結果に導かれてしまう。

都市のレジリエンスを高める

私の担当するACYのスローガンは「芸術と社会をつなぐ」である。都市においてクリエイターと行政や企業、人やモノ・コトの仲人となる中間支援の役割を担う。

ACYでは、そのスタート期に前段の北仲の取り組みから派生した「芸術不動産」に関わる制度を担当していた。これは関内・関外地区の遊休不動産活用として、アーティストやクリエイターを誘致するものだ。現在は、芸術不動産の名付け親であり、北仲の活動でも中心的だったメンバーがヨコハマ芸術不動産機構を立ち上げ担当する。

芸術不動産の施策は、クリエイター等の活動場所を生み出すことに加えて、都市の余白やエッジの部分を暫定的に活用し、都市を緩やかに開いていくことに価値がある。関内・関外地区の余白と捉えることができる古い建物にアーティストやクリエイターが入居し、隣接する公共空間や屋上を活用する姿は、ある種の都市の多孔質化と言えるかもしれない。街中の古いビルを活用してクリエイターが水平にも垂直にもネットワークされている様子はまるで竹の地下茎のようで、強く根を張れば都市のレジリエンス(弾力性、回復性といった意味)に影響していくだろう。なぜなら、地下茎が見えないところでつながりながら地表に出ている竹を支えているように、クリエイティブの業は社会にあるすべての業を裏で支えているからだ。

現にACYには、クリエイター等へ仕事を依頼したいという相談が日常的にあり、その業種は多岐にわたるし、行政の部署でいえば、福祉や教育、防災、医療、経済といった様々な分野からもたらされている。

このクリエイター等が自らの活動を街に開いてコミュニケーションをとっていくプロジェクトが「関内外OPEN!」だ。これまでは事務所(仕事場、アトリエ)やそこに隣接する空間である道路や屋上を期間限定で開くイベントとして実施。先に書いた都市の穴や地下茎という比喩も2年前のトキワビルの企画「常盤ノブ」から発想を得ている。これは、建築家・浅沼秀治さんが企画し同ビルに入居するクリエイターチームに手による。ビル内にあるアトリエをビニール袋で繋ぎ路上へはみ出すインスタレーションで、クリエイターが街の地下茎である様子を見せていた。

関内外OPEN!10 トキワビル企画「常盤ノブ」

このようにクリエイターらしいユニークな企画をしてきたものの、今年はウイルス禍で方向転換を余儀なくされた。主催するクリエイターとしての選択は、オンライン開催、コンセプトは「OPEN CREATIVE」、コピーは「さようならクリエイター、こんにちはクリエイティブ」であった。この「OPEN CREATIVE」というコンセプトは、先の北仲から重ねて創造都市横浜の第3世代といえる幹事クリエイターによるものだ。12年続く同イベントは、これまでも様々なクリエイターによって牽引されているが、今年から安食真さん(スタジオニブロール)、岡部正裕さん(voids)、小泉瑛一さん(about your city)が担当されている。

「OPEN CREATIVE」とは、クリエイター等の活動の見せ方を変えることで社会との接点を増やすことを意図する。具体的には、これまで「OPEN STUDIO」としてクリエイター等の活動をグラフィックや建築といった表現の技術で分類してきたことに対し、社会や原理のどの領域で自分たちは仕事をしているのか、またどのように街の人とコミュニケーションしているのかで活動を分類している。

参加されたクリエイターからは全部で43のテーマがキーワードとしてあがってきたが、環境、教育、防災、福祉、医療、食といった生活に身近なものが多くあり、クリエイターの活動が社会の隅々に及んでいるとあらためて感じた。新型コロナウイルスでクリエイティブ業も他の業と同じく大きなダメージを受けて厳しい状況にある。ただ、そんな中でもクリエイター自身は、次に向け変わり始めている。

関内外OPEN!12ウェブサイト キャプション

社会のイノベーター、もしくはアーリーアダプターとして半歩も一歩も先に進むクリエイターの考えをフォローするのがACYの役割だが、今年に入ってはじめたのが「ハマの大喜利」である。これは横浜の地元企業の代表をはじめとした経済人の方々と、クリエイターと仲人である幹事のコミュニティをつくる部活のようなもので、今年は実験的に2回開催した。この企画の肝は、大喜利のお題=「問い」になる。企業の課題がクリエイターとの対話を介して社会の問いへと変化していき、企業の活動がより本質的に、より先鋭的になるよう意識している。

例えば、先日実施した旭広告社の事例であれば、最初社長さんからは「既存の媒体からインターネットへと大きく変化してく広告業の課題解決」、「同社が進める関内でのまちづくりボランティアの課題解決」という2つの「課題解決」をクリエイターに求められた。これを幹事を交えて議論して「広告業の力で“関内”を“メディア”に変え、町を元気にするとしたら?」というお題にまとめ、3人のクリエイターによる提案を通じて対話していった。現在、そこから関内のゴミ問題に取り組むデザインプロジェクトが生まれ、様々な街の担い手が新たな関係を築く企画が動きはじめている。

「解く」ことばかりを意識すると主語がはっきりとしてしまい協働するテーマよりも個の利益が先に見えてしまう。これを「解く」ことではなく「問う」ことに変えるとテーマ型になり、縦割りとなりがちな各業界に横串を刺し、立場が異なるものの協働が生まれる。問いをたてるのは解くことより難しいが、中間的な仕事をするACYとしては不可欠なプロセスである。

ハマの大喜利の座組み

第一回ハマの大喜利の開催模様(撮影:森本聡)

問いを生み出す仕組みづくり

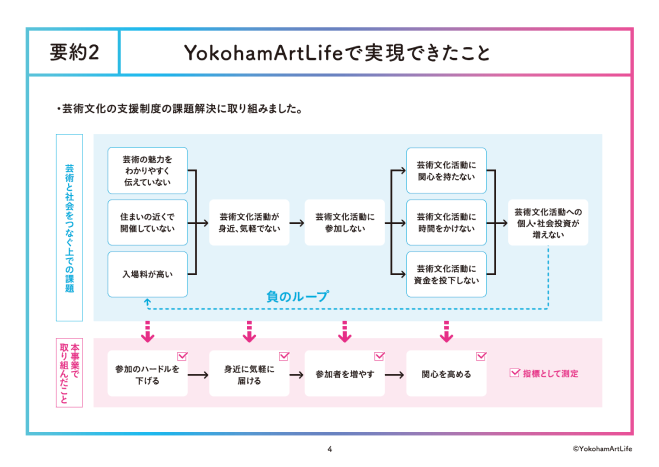

ここで、ACYの問いを生み出す実践として昨年から実施している「YokohamArtLife」を紹介したい。これは2年限定のプログラムで所管名義は横浜市と横浜市芸術文化振興財団であるが、ACYの担当グループで制度設計している。これは、横浜市の各区で「もっと身近に、もっと気軽に触れられる芸術体験を増やしていく」取り組みで、自治体の文化政策としては恐らく日本初のアウトカムベース(成果可視先行型)、またはバックキャスト型といえる公募制度である。

この制度ができるきっかけは、2019、2020年に行われる大規模スポーツ大会における機運醸成のための文化プログラム組成で、よって2020年代に残るレガシーを強く意識し制度設計をしている。そこでまずは、2030年の横浜の社会環境に応じた文化政策とは何か、芸術文化振興の課題とは何かの仮説からはじめた。

そのときの議論を簡潔にまとめるとこうだ。

”横浜は戦後すぐに開発の進んだ住宅地で高齢化と少子化が進み、区によっては人口減少が始まっている。また、美術館や本格的なコンサートホールといった文化施設が横浜都心臨海部に集中しており、市内在住でも移動に片道1時間半程度の地域がある。高齢化が進めばそれだけ移動は困難となり、芸術はより身近でなくなる。また高齢者だけでなく単身者や一人親世帯が増え、多国籍化が進む統計もあるが、精神的・物理的距離、経済的不利、情報取得困難などの障壁によって芸術へのアクセスが難しい人が増えるのではないか。”

この仮説から先にあげた「もっと身近に、もっと気軽に芸術体験を」が生まれるのだが、これと並行して様々な地域のデータを集めた。例えば、横浜市高齢者実態調査(平成29年)によると「地域にあるとよい活動・機会」の内、上位2、 3位が実際に芸術文化へのニーズと重なっていた。2位「仲間と話や趣味の活動を行うサロン等の場(25.7%)」、3位「文化芸術を中心とした仲間と集まる場(19.5%)」で、これらをあわせると45.2%となり1位「ウォーキングや体操教室など健康維持のための活動を行う場(36.6%)」より多い。YokohamArtLifeでは、こうして仮説やデータを元にバックキャストで制度を設計し、プロジェクトを公募している。

YokohamArtLife 2019年度報告書より抜粋

YokohamArtLifeは、別名「リーディングプログラム」と呼ぶ。これは、この活動から横浜の地域の多様性と可能性を見えてくると考えたからで、この制度が今後のアーツマネジメントの”先導的”な事例となっていくことを目指して名付けた。

この公募制度では、①「何かしらの理由で芸術文化に触れたくても触れることが難しい人」、②「芸術文化に関心がなく芸術文化に触れていない人」がいることを想定し、その方々に芸術文化に触れやすい環境の形成(会場、料金、内容等)、また、情報発信方法や多様な参加動機を生み出す工夫が求められる。また、ここでは「地域ランドマーク」と呼ぶ、地域のコモンズ(入会地)を会場とするよう促し、かつ各地沿線の駅前文化施設から半径1.5kmの範囲外にある場所で開催される活動を優先する要項を作った。半径1.5kmの設定は、国土交通省「全国都市交通特性調査」(平成27年)によると三大都市圏において、65歳以上が無理なく休まずに歩ける距離が1.5kmで割合が変化するため、それを基準とした。歩行速度に照らしあわせると地形にもよるが徒歩30分内となる。

こうして地域に身近な芸術体験を増やすように動いていたところ、新型コロナウイルスの時代が訪れる。元々移動困難になりがちな、子ども、高齢者や基礎疾患を持つ方、障がいがある方は、今は移動距離を伸ばして展覧会やコンサートを楽しむのは生命のリスクとなるため、以前より厳しい環境に置かれようになった。また、ステイホームが日常化するなかで、住居近隣の価値が見直されている。

YokohamArtLifeは、新型コロナウイルスの時代を意識した施策ではなかったが、「徒歩30分内の文化圏を持つ都市環境とは何か?」という、これからの時代のアーツマネジメントに必要な一つの問いを生み出した。変化が激しく、先行き不透明な時代において、バックキャスト型、アウトカムベースで考えることの重要性、有効性をあらためて感じている。

徒歩30分内の文化圏の具体である「散歩フェスティバル」

新型コロナウイルスによって緊急事態宣言が出されていた4月、多くの職場がステイホームへとシフトし、息子は休校で在宅するなか、私はその対策の仕事のために毎日職場に通っていた。楽観主義者にとってもさすがに不安で、ある日気分を変えるつもりでバス通勤から徒歩通勤に切り替えた。春の陽気のなかで街なかを歩くと何気ない風景に癒やされ、また新たな発見があり、とても前向きになれたことを覚えている。

徒歩通勤したときに筆者が撮影したもの。普段から街の人が自分の土地の軒先を使って草花で街を明るくしようとされていることに気付かされた。

そんなときに、昨年からYokohamArtLifeでご一緒するSTGK.Inc(株式会社スタジオゲンクマガイ)さんから旭区左近山団地で行う企画として「左近山散歩フェスティバル」の提案があった。その地区に住む同社代表でランドスケープデザイナーの熊谷玄さんによると感染拡大の後、平日の昼間に普段は働きに出ていると思われる団地の住民が、散歩する姿を目にするようになったと。ステイホームでずっと家にいると息がつまるが、団地には一人で息抜きをするようなサードプレイス、文化的な拠点はないので、結果として散歩するしかなかったのではないかとお話された。

同フェスはそこから着想し、散歩する行為を豊かにしていくことで、住む土地の環境へのまなざしを深めていくよう企図されたものだった。実際本番に参加したが、そこで芸術はある種の「日常の補助線」で、それにより身近にある自然や建物の美しさの認知が高まり、人々の間、人と自然の間でユニークネスな出会いが生み出され、参加者が触発されているように感じた。この触発性については、いま東京大学大学院 情報学環・教育学研究科の岡田猛教授の研究室に調査を依頼しており、認知科学からの分析結果を伺う予定にしている。

左近山団地のアートプロジェクトは、人々の孤立・孤独と向き合うものとして実施されており、そのために芸術、多様な自己表現が日常にあることを目指している。孤立や孤独に向き合うには、地域のなかで寛容性への理解が育まれていなければ難しい、そこで芸術をもっと生活の身近にしたいということだ。今回の散歩フェスティバル、住民の居場所として日常的に芸術に触れる機会となっている「左近山アトリエ131110」は、先に述べた徒歩30分内の文化圏の一つの具体であろう。

左近山散歩フェスティバル 2020年11月3日(撮影:菅原康太)

危機のときのアーツマネジメント「傘をつくる」

新型コロナウイルスで社会の構造は変わりつつある。既に様々な業界は次を見据えて動き始めているが、教育などと同じく中長期的な施策であるがゆえに変化しにくい文化政策やアーツマネジメントを、どのように変化させていくかは思案のしどころだ。

芸術や文化の業界は他の業と同じくエコシステムがあるので、文化政策の中で民と官、商業と非商業、営利と非営利を分けて論じるのはあまり得策ではない。国立や市立の文化施設や芸術祭を考えるのが文化政策の範囲ではなく、人が生きる上で必要な文化や芸術に関して全てを包括して検討していくのが本来的な仕事だ。時代とともに社会の構造が大きく変わるのであれば、同じく構造を変えて対応していくことが必要となる。

ACYでは、来年から「アンブレラ」について検討をはじめる。これは「戦略的な傘」を意味しているが、個性ある活動や団体が中央集権的に統括されるのではなく、分散型ネットワークのテーマ型で資源を持ち寄る仕組みをイメージしている。この検討はブリティッシュカウンシルと進めているACYの英国交流の一環で行う。横浜が交流するスコットランドのエディンバラ市にはFestivals Edinburghという「アンブレラ」があり、1月のTPAM in Yokohamaにあわせて実施するオンライン勉強会で知見を得る機会をつくる。この英国の事例は、日本国内の既存のもので言えばアートセンターという概念よりも、まちづくり系の施策であるエリアマネジメント組織のテーマ型連携に近いと考えている。

新型コロナウイルス感染拡大直後は、文化政策における中間的な役割を担う人員不足を強く感じた。それは今や個人や業界団体の動きで少しずつ改善されつつあるが、当時は個人のアーティストを支援する側になるはずの財団や業界団体、NPOなどの非営利団体が、支援をする側ではなく支援を受ける側となるケースがみられた。

危機のとき、現場を応急処置していく中間支援組織が最も活躍するのは震災の経験などから明白であるが、他分野に比べて文化政策分野のそれは不足していることが今回の件でわかった。

劇場や美術館、芸術祭は、自らの活動を存続させることでアーティストの仕事をつくることができるが、その範囲は限られている。横浜でも音楽や美術、舞台芸術などを振興する団体はあるが、同様に拠点や企画の運営やイベントの制作を主としている。中間支援の視点をもって、日頃から各分野のアーティストの活動状況の調査やネットワーク化を主たる業としている団体は少ない。これは、これまでの文化政策が拠点運営やイベント実施の予算に偏っていたことも原因の一つなのではないかと推測している。新型コロナウイルス感染拡大はこの業界の課題をあぶりだしたので、今後は各地や各分野でテーマ型の連携や戦略策定、評価などを行うアンブレラ的な中間組織の検討、そのネットワーク化の議論が盛んになるだろう。

フェスティバル中のエディンバラ市内の様子。撮影は筆者とは別のACYの担当者で2018年に訪れ現地で関係者と対話している。

別役実さんが書かれたエッセー「中景の喪失」。これは、1986年に発行された『馬に乗った丹下左膳』に収録されているが、プロ野球観戦の現地と中継の違いからスローモーションのプレーや選手の表情を切り取るアップの映像のもたらす効果が、まるで私小説を読んでいるようだとする。振り返ってメディアの言説をみると社会は私小説的解読を好むようになってしまっていて表皮をなぞることばかりしていると。別役は現地観戦はいわば推理小説と言っているので想像力の話をしているのかもしれない。さらに一幅の絵画が遠景、中景、近景で一つの風景を描いていることに対して中景が喪失すると、なだらかな連続性が失われ遠景、近景までもがその景ではなくなってしまう。そのことにみんな気がついているが、表皮ばかりを追うことがやめられないので苛立ちがさらなる苛立ちを生むと書いている。

景観論では、近景は数百mで木々や外壁の素材が見える程度、中景といえば複数の要素で構成されているが個々の識別が可能な数kmの風景のこと、遠景といえば山と空の風景のようなもの指すそうだ。昨今、近景はスマホやPCの画面に向き合う顔の距離くらいまで縮まり、都市における遠景は金太郎飴のようになってしまった。80年代に別役さんが言われた「中景の喪失」は現代に極まっている。

こうした中で前述の徒歩30分内の文化圏を考えることは「中景」を見直しになる。地域の持つ多様性の連続が成熟した文化的景観となり、都市の魅力となっていくが、中景の価値を地域で共有しなければ、その実現は難しいだろう。「アンブレラ」は価値観を共有していく意味で、この実現に有効な策となりそうだ。このアンブレラでは、「私やあなた」という主語で括るのではなく、関係者の共通した興味、「文化芸術振興、教育、社会包摂、まちづくり、観光、国際交流といった出口のテーマ型」、または「広報、評価をするといった動詞型」で括り、議論と行動を促していこうと考えている。いかに個々の活動の独立性を保ちつつ、全体で未来を作りだしていけるかが成功の鍵となるだろう。

ACYは、まずは実験的に手を動かしてみて、その結果を分析、評価しモデルにしていくことを得意だ。一部からは地域版アーツカウンシルのフロントランナーとしての評価を受けるが、この中間支援の仕組みの価値を文化施設や芸術祭等の取り組みに水平展開できたかというとまだまだの部分がある。そういう意味でも新たな「アンブレラ」の形成は、その活動を広げるきっかけとしても期待している。

一人になって深呼吸する

感染症が拡大するなかマスクをつけて生活するのが当たり前になったが、マスクをすると呼吸が浅くなり心身にストレスが溜まる。そんなとき、一人になって思いっきり深呼吸する、自由に歩くようにしている。

お気づきの方もあろうが、本文の標題「一人になるのに理由はいらない」は吉田拓郎さんが歌われた「知識」の一節から取った。この歌はとても軽やかに自由の大切さ、社会の窮屈さを表現しているが、ここで書いた寄稿文はそれに反して実に理屈っぽい。歌にある不自由な顔で自由を語る典型である。

ただ、一人になるのに理由はいらないが、一人になりたくないのに孤立してしまうのを個人の責任としてしまうのは違う。前述で書いてきたように現状では経済や教育、地域の環境によって、芸術体験に格差があることは否めず、これはアーツマネジメント側の課題としてある。

格差や孤立のことを書くとすぐに「社会課題解決のための芸術」と誤解する人がいるが、そうではない。ここでいう「課題」は、芸術の力を信じるのであれば、まずはアートマネジメントの課題を解決して、芸術を社会に広げようという意味である。経済や教育、福祉、医療などそれぞれの施策が格差を是正していくように、文化施策もそれをしていくことで、他の施策と相乗的な効果を発揮し、地域の環境はより成熟していくのではないだろうか。

幸いにもアーティストやクリエイターのなかには、芸術の民主化を目指す人、他者のために活動することもまた自分の活動という人がいる。around YOKの前号で書かれた渡辺篤さんもその一人と拝見するが、それらの活動からは「一人になるのに理由はいらない」が、「誰かのために何かをするのも理由はいらない」という利他性を感じる。

ACYの仕事は横浜市の施策の現場であり、その活動は様々な方からの支援があってこそのもので、また各方面から専門的知見をいただきながら議論や協働を持って進めている。特にアーティストやクリエイターから新しい視座をもらうことで、ACYは成長してきた。今年はお互い厳しい状況の中で、本当に多くの人に助けられたことへ感謝する一年であった。来年以降、社会がどうなるか皆目見当もつかないが、ACYとしてはこの危機の経験を生かして引き続き「社会と共にあるアーツマネジメント」を追求していくだろう。ただ、今は少しでも社会が穏やかになれるよう事態が好転することを願うばかりである。

文・杉崎栄介(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 広報・ACYグループ)

プロフィール

杉崎 栄介(すぎざき・えいすけ)

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、広報ACYグループチームリーダー、プログラム・オフィサー。1999年より同財団所属。区民文化センター、横濱JAZZ PROMENADE等の担当を経て、2007年ACY(アーツコミッション・ヨコハマ)事業を立ち上げ、現在まで担当。相談窓口を通じて、これまで1,000件を超えるアーティストやクリエイターの相談を受ける。主な事業としてACY助成制度設計と運用、創造都市横浜プロモーション、関内外OPEN! 、ドックヤードガーデン活用事業、ハマの大喜利の企画など、芸術文化とまちづくりや産業が交わる現場を担当。